Стоит развернуть любую газету в любой день недели, и там обязательно отыщется статья о душевном здоровье – точнее, как правило, нездоровье. Мы читаем, что эта пагуба встречается все чаще и чаще, не щадит ни молодых, ни старых, ни женщин, ни мужчин. Особенности поведения, на которые мы раньше не обращали внимания, теперь требуют диагноза, и мы, и наши родные и близкие принимаем лекарства или ходим на психотерапию. А профессионалы либо критикуют гипердиагностику и клеймят медикализацию повседневной жизни, либо считают корнем зла современное общество. По их словам, во всем виноваты социальные сети, сексуальное насилие, бедность, богатство, патриархат, феминизм, религия, атеизм – этот перечень можно продолжать бесконечно.

Поскольку моя работа – понимать подобные явления, мне представляется, что во всей этой какофонии прослеживаются некоторые закономерности. Многие доводы из списка вполне убедительны, однако все они освещают происходящее с точки зрения политики или социологии. А когда люди делятся своими невзгодами с самыми близкими, они, напротив, от природы склонны винить во всем исключительно личный опыт, семейные сложности и взаимоотношения. По моему опыту, о физических болезнях, биохимических процессах, генетике и физиологии мозга задумываются несколько реже.

Современная психиатрия сплетает все это воедино – и биологию, и психологию, и социологию – и строит “биопсихосоциальную” модель душевного расстройства>1. Эта модель – наша гордость. Она показывает, сколь широки наши профессиональные познания и сколь чужды нам всякого рода догмы. Только вот применять эту модель на практике отчего-то не удается. Каждый раз, когда мы знакомимся с новым пациентом, приходится решать, какая сфера из трех играет самую важную роль – а может быть, какая-то четвертая; иначе нам остается лишь теория, которая объясняет все и ничего.

Чтобы отделить влияние наследственности от воздействия среды, следует, в частности, изучать близнецов, у которых одинаковая ДНК. На другом конце спектра мы имеем возможность анализировать последствия войн, экономического спада, легализации фармацевтических препаратов и внедрения новых методов лечения у целых групп. Кроме того, есть и более “стереотипная” научная работа, которая ведется в лабораториях: опыты на животных, исследования при помощи сканирования мозга и других передовых технологий. Но подобные изыскания, даже высочайшего качества, как правило, дают результаты, применимые лишь на уровне среднего по группе. А когда передо мной отдельная личность, пациент со своей неповторимой констелляцией обстоятельств, даже мощнейшие на сегодняшний день научные методы едва ли позволят ответить на главные вопросы: почему этот человек так себя чувствует? Что заставляет эту семью так поступать? Почему все это происходит именно с этой женщиной? В крайних случаях подобный пробел в понимании воспринимается как бездна. Недаром Карл Ясперс, философ-психиатр XX века, назвал его пропастью>2.

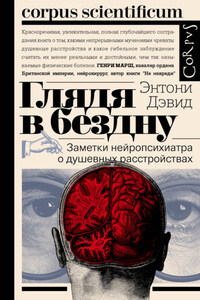

Поэтому книга “Глядя в бездну” – не руководство для альпинистов, хотя это как раз отличная метафора для моей работы. Здесь описано то, что можно разглядеть, но до чего невозможно добраться. Здесь описаны опасности и тьма внизу. Пропасть Ясперса – непроходимая полоса, отделяющая “нас” от сознания “безумца”, “сумасшедшего”. Мне представляется, что слово “пропасть” – предостережение и декларация бессилия. Да, это метафизическая бездна, но еще это трудная интересная задача.

Первым моим героем в психиатрии был Р.Д. Лэйнг, радикальный мыслитель шестидесятых-семидесятых, живший в Глазго. Первоначально Лэйнг был горячим поклонником Ясперса, но в дальнейшем пришел к убеждению, что сумеет найти подход даже к пациентам с самыми тяжелыми расстройствами, у которых контакт с реальностью особенно неустойчив>3. С точки зрения Лэйнга, мы могли бы преодолеть эту пропасть, если бы не объективность, та самая позиция, которая определяет научный метод. Я привык воображать себя радикалом и, вероятно, пошел бы по стопам Лэйнга, но на самом деле оказался не таким. Должно быть, я слишком нежно отношусь к твердой опоре, которую дают эмпиризм и строгие логические выводы. Ведь именно на этом строилось мое обучение в одном из самых известных психиатрических заведений Великобритании – что, впрочем, ничуть не мешает мне по крайней мере пытаться выяснить, что происходит в сознании другого человека.

Ясперс провел важное разграничение между “психологическим пониманием” и “причинным объяснением” человеческого поведения. Психологическое понимание – это симпатия и эмпатия, рассказывание историй, работа в обратном направлении от настоящего к формирующему опыту, словно они лежат на одной непрерывной дуге. Однако этот крайне полезный и иногда красивый способ рассмотрения нашей жизни тоже может оказаться иллюзорным: наша жизнь постоянно подвергается причинно-следственным воздействиям генетики, болезней и даже случайностей. Иначе говоря, с нами происходит много всего, даже такого, во что мы не верим.

Современная психиатрия поступает совершенно оправданно, когда обращается к нейрофизиологии за ответами на некоторые вопросы, имеющие отношение к природе человека, и именно такова была моя ориентация как нейропсихиатра. Однако к некоторым направлениям нейрофизиологии, в числе которых, например, современная психофармакология, остается много вопросов. Нейромедиаторы, биохимические передатчики мозга, часто называют современным аналогом древних гуморов. Подобно тому как древние греки считали, что кровь и желчь определяют сангвинический и меланхолический темперамент, мы говорим о дофамине и серотонине; нас учат, что первый снабжает нас мотивацией, а второй отвечает за настроение. А есть еще и “приливы” адреналина, и “подъем” от серотонина – и многое другое.

Если говорить о дофамине, то его недостаток приводит к болезни Паркинсона, а избыток – к шизофрении. Но тогда как же быть со случаем из главы 1, когда у пациентки наблюдается и то и другое одновременно? Понять суть ее недуга невозможно, не разобравшись в роли дофамина. При этом нестойкое мировосприятие пациентки, сформированное и искаженное химическим дисбалансом, скорее расширяет, нежели сужает наши представления о ее личности.