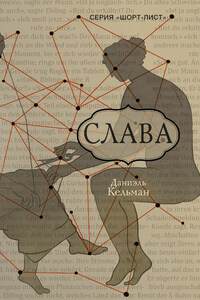

В сентябре 1828 года величайший математик страны впервые за много лет покидал свой родной город, дабы принять участие в Немецком конгрессе естествоиспытателей в Берлине. Отправляться туда ему не хотелось. Месяц за месяцем он отнекивался, но Александр фон Гумбольдт оставался неумолим, и в конце концов он согласился – в минуту слабости духа и в надежде, что день отъезда никогда не настанет.

И вот теперь профессор Гаусс прятался в своей постели. Зарывался в подушки и, смежив очи, отмахивался от Минны, призывавшей его к подъему: кучер, мол, ждет, да и путь предстоит неблизкий. Наконец он открыл глаза и, убедившись, что Минна все еще здесь, объявил ей, что она несносная аналфабетка и несчастье всей его жизни, омрачившая его преклонные годы. Когда же и это не помогло, он откинул одеяло и спустил ноги на пол.

Кое-как поплескавшись в умывальнике, он ворча сошел по лестнице вниз. В гостиной его дожидался сын Ойген с уложенной в дорогу сумкой. Едва Гаусс его завидел, как им овладел приступ ярости: он смахнул на пол стоявший на подоконнике кувшин, растоптал черепки ногами и покушался сокрушить что-нибудь еще. И не успокоился даже тогда, когда повисшие на нем с двух сторон Минна и Ойген принялись наперебой уверять, что в дороге с ним ничего не приключится, что он вообще скоро уже опять будет дома и что все это промелькнет точно дурной сон. Лишь когда его древняя матушка приковыляла на шум из своей комнаты да ущипнула его за щечку, спросив, что же это сталось с ее храбрым мальчиком, он взял себя в руки. Без излишнего пыла простился с Минной, с дочерью, рассеянно погладил по голове младшего сына. И забрался наконец с их помощью в карету.

Поездка была мучительной. Он обозвал Ойгена неудачником и, вырвав у него из рук кривую суковатую палку, с силой ткнул ею сына по ноге. Какое-то время, нахмурившись, он глядел в окно, потом спросил, когда же наконец его дочь выйдет замуж. Почему это никто ее не берет, в чем проблема?

Ойген не отвечал, он принялся приглаживать свои длинные волосы и расправлять обеими руками красный берет.

А ну выкладывай, приказал Гаусс.

Если честно, сказал Ойген, сестра не такая уж и милашка.

Гаусс кивнул, ответ был исчерпывающим. И потребовал книгу.

Ойген протянул ему ту, которую только что раскрыл сам: Немецкое гимнастическое искусство Фридриха Яна. То была одна из его любимейших книг.

Гаусс попробовал было читать, но уже через несколько секунд оторвал от книги глаза, заявив, что эти новомодные кожаные рессоры еще хуже прежних. А ведь не за горами время, когда машины помчат людей от одного города к другому со скоростью выпущенного из пушки ядра. И тогда из Гёттингена до Берлина можно будет добраться всего за полчаса.

Ойген в сомнении покачал головой.

Несправедливо и странно, заметил Гаусс, быть заложником того времени, в котором поневоле родился. Прямо-таки пример жалкой случайности существования. За что, собственно, нам посылаются все эти преимущества относительно прошлого, и за что нас делают посмешищем в глазах будущего?..

Ойген, зевая, кивнул.

Даже такой разум, как его собственный, сказал Гаусс, был бы беспомощен в ранние века человечества или где-нибудь на берегах Ориноко, а, глядишь, лет через двести какой-нибудь глупец еще и посмеется над ним да сплетет про него, чего доброго, какую-нибудь околесицу.

Он задумался на минуту, потом снова обозвал Ойгена неудачником и погрузился в книгу. А сын его тем временем уткнулся носом в окно кареты, чтобы спрятать лицо, искаженное от обиды и гнева.

В Немецком гимнастическом искусстве речь шла о различных гимнастических снарядах. Автор подробно описывал придуманные им приспособления для упражнений. Одно из них он назвал конем, другое перекладиной, третье же – козлом.

Совсем сдурел парень, заметил Гаусс и, открыв окно, выбросил книгу.

Ведь то была моя книга, вскричал Ойген.

Оно и видно, сказал Гаусс и немедленно уснул, очнувшись только когда стали менять лошадей на почтовой станции.

Пока выпрягали старых да впрягали новых лошадей, они ели картофельный суп в харчевне. Сидевший за соседним столом худой мужчина с впалыми щеками и длинной бородой тайком наблюдал за ними. Плотское, заметил Гаусс, которому, к его раздражению, приснились гимнастические снаряды, есть вероятный источник всяческого унижения. Он всегда почитал признаком злого юмора со стороны Господа Бога, что тот воткнул такой дух, как его, в столь хилое тело, в то время как такая заурядность, как Ойген, никогда не болеет.

В детстве у него была тяжелая оспа, возразил Ойген. Он тогда еще чуть не помер. Вон остались следы!

И то верно, согласился Гаусс, он и забыл. И, указав на почтовых лошадей за окнами, заметил, что все же забавно, что богатые люди путешествуют вдвое дольше, чем бедные. Ведь почтовых-то лошадей можно менять на каждой станции. А своим надо дать отдохнуть, теряя на этом время.

Ну и что? спросил Ойген.

Ничего – для того, кто не привык думать, возразил Гаусс. Как ничего нет и в том, что молодой человек ходит с палкой, а старый – нет.

Все студенты ходят с такими палками, сказал Ойген. Так всегда было и будет.

Предположительно, сказал Гаусс и засмеялся.

Они продолжили молча хлебать суп ложками, пока не вошел жандарм с пограничной станции и не потребовал паспорта. Ойген протянул ему свою подорожную: сертификат двора, в коем значилось, что податель сего хотя и студент, но вне подозрений и может в сопровождении отца ступить на прусскую землю. Жандарм с подозрением вгляделся в юношу и, изучив его паспорт, оборотился к Гауссу. У того ничего не было.

Ни паспорта, ни какой-нибудь бумажки с печатью, совсем ничего? спросил жандарм, опешив.

У него никогда не было нужды ни в чем подобном, отвечал Гаусс. В последний раз он пересекал границу Ганновера лет двадцать назад. И тогда у него проблем не возникло.