Издание осуществлено в рамках грантовой программы «ГАРАЖ. txt» Музея современного искусства «Гараж».

Редактор-составитель благодарит Надежду Аванесову за идею этого издания и участие в его подготовке.

Редакция благодарит Данилу Стратовича за помощь в подготовке материалов.

Мы старались найти всех правообладателей и получить разрешение на использование их материалов.

Мы будем благодарны тем, кто сообщит нам о необходимости внести исправления в последующие издания этой книги.

* * *

Все права защищены.

© Текст, авторы, 2021

© Фотографы, 2021

© Андрей Кондаков, макет, 2021

© Музей современного искусства «Гараж», 2021

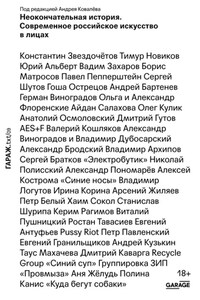

В качестве исходной модели для этой книги был принят формат популярных изданий 50 Contemporary Artists You Should Know. Их конструкция очень проста и даже примитивна: 50 художников, из созданного ими корпуса работ отбирается несколько в качестве иллюстраций, а к ним прилагается не очень большой, но емкий текст.

Наступило такое время, что уже невозможно ответить на вопрос «К какому стилю относится данный художник?» в духе «Википедии». Эпоха стилей закончилась. Но художники остались. Особенно все интересно и запутанно с русским искусством. Наши творцы способны, как перчатки, менять не только свои творческие концепции, но и взгляды на мироздание. Русский художник очень редко относится к определенному стилю или направлению – все они принадлежат ему лично. Есть художники, которые шествуют по своему творческому пути почти без видимой эволюции – как Константин Звездочётов. Вадима Захарова, Юрия Альберта и Павла Пепперштейна принято относить к московскому концептуализму. Но в нем нет и не может быть никаких раз и навсегда установленных правил, художники постоянно «вываливаются» из приписанного им движения или стиля. И именно поэтому «портретный» жанр показался наиболее адекватным подходом к описанию такого живого, динамичного и вечно изменяющегося феномена – современного искусства.

Концептуализм, в том числе и московский, оказался последним историческим стилем в классическом понимании. Хотя старая привычка как-то все именовать приводит к курьезным случаям – Олега Кулика могут назвать концептуалистом, хотя в 1990-е он находился в состоянии резкого эстетического конфликта с представителями московского извода этого направления. В действительности небольшую группу художников, к которой принадлежал Кулик, с легкой руки Екатерины Дёготь принято называть московскими акционистами. Этот термин оказался достаточно рабочим и эффективным, но с коротким временем жизни. Движение закончилось уже в начале 2000-х. Художников, которые приходили в искусство с этого момента, уже никто не объединял в движения или направления. Этот процесс «умирания имен» был синхронен происходящему на интернациональной художественной сцене. Даже слово «постмодернизм» на рубеже тысячелетий перестало быть универсальной отмычкой, и в серьезной литературе по искусству это понятие употребляется все реже.

Временной промежуток, о котором идет речь в этой книге, простирается от начала 1980-х до 2010-х. Однако следует учитывать, что в искусстве хронология рассчитывается не по возрасту, а по времени вхождения в художественный процесс. Олег Кулик (род. 1961) всего на пять лет старше Павла Пепперштейна (род. 1966) и на четыре – Бориса Матросова (род. 1965). Но в художественной хронологии последние стоят раньше. Пепперштейн заканчивает линию московского концептуализма, а Матросов продолжает линию тотальной иронии и самоиронии, идущую от Виталия Комара и Александра Меламида. Кулик – художник 1990-х, то есть относится уже к следующей эпохе. И далее, Александр Шабуров (род. 1965) и Вячеслав Мизин (род. 1962), объединившиеся в группу «Синие носы», – это уже художники 2000-х.

Современное российское искусство возникало и жило на фоне множества переломов, и наши художники автономно скользили в этих бушующих потоках Истории. В 1980-е художники могли высокомерно игнорировать само существование идеологической системы, в 1990-е – каким-то образом реферировать внешнюю ситуацию, а в 2010-е – становиться политическими активистами. Но для хотя бы приблизительной периодизации художественного процесса общественно-политическая терминология тех же 1980-х не вполне годится. Термины «сталинское искусство» или «искусство оттепели» вызывают вполне наглядные образы. Но кто такие «художники застоя» или «художники перестройки»? Валерий Кошляков, Дмитрий Гутов и Владимир Архипов – это художники «лихих девяностых»? Арсений Жиляев и Ирина Корина – путинской «стабилизации двухтысячных»? Эти понятия звучат сегодня весьма спорно и похожи на названия глав в каком-то очень ангажированном учебнике истории.

Если использовать устоявшиеся понятия, эту книгу можно было бы назвать «Русское искусство после нонконформизма». Пришедшие в конце 1980-х такие художники, как Тимур Новиков, Сергей Шутов и Гоша Острецов, уже не были нонконформистами. Скорее их можно назвать представителями андерграунда, в западном смысле этого слова. Это первое советское поколение, которое не испытывало того метафизического страха, о котором говорил Илья Кабаков. Новые художники могли не прятаться, не искать стукачей в своей среде и не ждать особых репрессий со стороны власти. Самое серьезное, что их ждало, – бесконечные конфликты с милицией по поводу их экстравагантного вида и безумного шума на квартирниках. Былое идеологическое противостояние перешло в сферу чисто эстетического конфликта. И что самое главное – с этого момента отпала необходимость в том щите, который создало вокруг себя сообщество нонконформистов. Художники могли вольно объединяться в дружеские формирования или, напротив, упорно идти своим собственным путем, стараясь не смешаться со всеми прочими.

Принято считать, что основная цель всякого художника – занять прочное место в системе художественных институций и на арт-рынке. Этот тезис явственно противоречит историческим реалиям. Настоящего художника мотивирует совсем другая система ценностей и стимулов. В 1980-е не было ни рынка, ни галерей, ни каких-либо оформленных институций. Но наши художники умеют мастерски использовать самые незаметные на первый взгляд возможности. Тимур Новиков в Ленинграде сам был универсальной институцией. В Москве Никита Алексеев открыл осенью 1982 года в собственной однокомнатной квартире галерею APTART, просуществовавшую до весны 1984-го.

Следующим этапом стихийной институализации был сквот «Детский сад», функционировавший с весны 1985-го по ноябрь 1986-го. Михаил Горбачёв разрабатывал формулировки для перестройки вроде «активизация человеческого фактора» – художники в тонкостях партийной риторики никак не разбирались, но немедленно уловили дух перемен. В 1984 году Андрей Ройтер, Герман Виноградов и Николай Филатов устроились сторожами в ожидающий капитального ремонта детский сад. Так они получили во временное распоряжение место для мастерских и жилья. Размер, как известно, имеет значение. Если в APTART помещались только очень маленькие работы, то в «Детском саду» художники вышли на новый оперативный простор, стали писать огромные холсты в духе неоэкспрессионизма. А Герман Виноградов начал собирать из найденных на помойке железок БИКАПО – живой объект, представляющий собой одновременно и инсталляцию, и инструмент саунд-арта, и пространство, где Виноградов проводил шаманские перформансы.