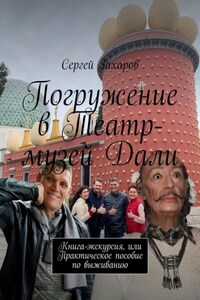

Сергей Захаров - Погружение в Театр-музей Дали. Книга-экскурсия, или Практическое пособие по выживанию

| Название: | Погружение в Театр-музей Дали. Книга-экскурсия, или Практическое пособие по выживанию |

| Автор: | Сергей Захаров |

| Жанр: | Публицистика |

| Серии: | Нет данных |

| ISBN: | Нет данных |

| Год: | Не установлен |

О чем книга "Погружение в Театр-музей Дали. Книга-экскурсия, или Практическое пособие по выживанию"

Эта книга написана профессиональным экскурсоводом, который провел более 500 экскурсий по «самому крупному сюрреалистическому объекту в мире» – Театру-музею Сальвадора Дали в Фигерасе. Прочитав ее, вы воскликнете точно так же, как делают это все без исключения туристы на «живых экскурсиях»: «Теперь я вижу Дали совсем другими глазами!» Как и в жизни, это будет один день, прожитый в режиме полного погружения в Дали, который никогда не изгладится из вашей памяти.

Бесплатно читать онлайн Погружение в Театр-музей Дали. Книга-экскурсия, или Практическое пособие по выживанию

Книга заблокирована.

С этой книгой читают