Список принятых сокращений

ВМИИ им. И. И. Машкова – Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова

ВСИАиХМЗ – Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

ГИМ – Государственный исторический музей

ГМВ – Государственный музей Востока

ГМИ имени И. В. Савицкого – Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого

ГМИ СПб – Государственный исторический музей Санкт-Петербурга

ГМИИ им. А. С. Пушкина – Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

ГМК «Кусково» – Государственный музейный комплекс «Усадьба “Кусково” XVIII века»

ГМПИР – Государственный музей политической истории России

ГРМ – Государственный Русский музей

ГТГ – Государственная Третьяковская галерея

ГЦМСИР – Государственный центральный музей современной истории России

КККМ – Красноярский краевой краеведческий музей

МИИРК – Музей изобразительных искусств Республики Карелия

МО «Музей Москвы» – Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музейное объединение “Музей Москвы”»

Музей МАРХИ – Музей Московского архитектурного института

НММИИ – Нижнетагильский муниципальный музей изобразительных искусств

НХМ – Новокузнецкий художественный музей

РОСИЗО – Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»

ОМИИ – Оренбургский музей изобразительных искусств

ПОКГ им. К. А. Савицкого – Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого

ПГОИАиХМЗ – Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник государственного бюджетного учреждения культуры «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник»

ПГХГ – Пермская государственная художественная галерея

ПОХМ – Павлодарский областной художественный музей

РГБ – Российская государственная библиотека

РОМИИ – Ростовский областной музей изобразительных искусств

РОСИЗО – Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»

СГМЗ – Смоленский государственный музей-заповедник

ТХМ – Таганрогский художественный музей

ЧГМИИ – Челябинский государственный музей изобразительных искусств

ЧХМ – Чувашский художественный музей

ЯХМ – Ярославский художественный музей

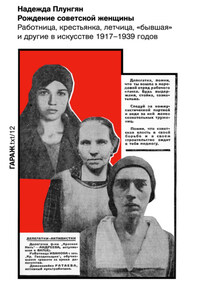

Тема женщины в советском искусстве привлекала многих исследователей – как история политического типажа, как иллюстрация к изменениям гендерного порядка, как часть языка пропаганды и официального искусства. Однако в большей части работ, которые опираются на визуальные источники довоенных лет, основной акцент сделан на массовой продукции (плакат и женские журналы). В этой книге я предлагаю расширить круг памятников и вместе с тем по-новому расклассифицировать их, соединяя историю образа советской женщины в наглядной агитации с его осмыслением в живописи и с эволюцией советского искусства – от небольших ранних жанровых картин до монументальных официозных панно 1930-х годов.

Почему мне было интересно написать именно такую книгу? Причин здесь несколько. Впервые я задумалась о наследии советских понятий о гендере в начале 2000-х, когда занималась творчеством Ольги Гильдебрандт – художницы, которую тогда было не принято воспринимать всерьез из-за ее «легкомысленного», «дамского» искусства. Тогда меня заинтересовало определение «дамский», как сохранившее тень негативных политических коннотаций 1920-х, и связанные с ним умолчания.

Другой причиной был общественный контекст нулевых – десятых. В 2007–2013-м я принимала участие во встречах Московской феминистской группы. Ее участницы, женщины разных профессий, обсуждали широкий спектр научных и повседневных вопросов, анализируя их с точки зрения современной гендерной теории, обменивались литературой, писали свои статьи. Параллельно (в 2009–2019-м) я работала старшим научным сотрудником в Государственном институте искусствознания, где на заседаниях раз за разом обсуждался вопрос о приемлемости термина «гендер» в научных текстах. Не лучше обстояли дела и у левых интеллектуалов: от них в те годы приходилось слышать, что гендер – буржуазное понятие, неприменимое к бесклассовому СССР.

Свою роль сыграла и моя семья, соединившая память о женщинах из самых разных социальных пространств 1920–1930-х годов, и мне хотелось разобраться, что их друг от друга отдаляет и что сближает.

Хронологические рамки работы я ограничиваю 1939 годом, так как он стал окончанием реформистского этапа советской гендерной политики и связанных с ней стратегий визуальной пропаганды. Точку здесь поставили выставка «Индустрия социализма», открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) и ликвидация журнала «Общественница». Что касается выбора памятников, первоначальную рукопись пришлось сократить примерно вдвое, поэтому я приняла решение отказаться от скульптуры, ограничиваясь живописью и графикой. Кроме того, я сознательно исключила большой корпус произведений, которые принято считать «лирическими» женскими портретами (его значительную часть показал Александр Боровский на выставке «Венера Советская» (ГРМ, 2007)). Многие из этих работ справедливо считаются шедеврами, однако задача книги – описать не женщину советской эпохи, а именно советскую женщину как образ, следующий из партийного конструкта.

Я буду рада, если найденная мной конспективная классификация станет основой большой выставки или альбома и привлечет интерес искусствоведов, музейных работников, художников и просто любителей советского искусства. Выражаю сердечную благодарность издательскому отделу «Гаража» и лично Екатерине Сувериной и Ольге Дубицкой за всестороннюю поддержку в работе над этим изданием.

Глава 1. Аллегорическая дева. Символ и маска революции

В большинстве работ, затрагивающих тему изменений женского образа в СССР 1920-х годов, на первый план выносится представление о том, что гендерная политика большевиков привела «не только к слиянию полов, но к их устранению»>1. Действительно, как религиозные, национальные, классовые, так и гендерные нормы XIX века были навсегда перестроены новой властью. И все же модернизм вел борьбу не столько с идеей пола или гендера как таковой, сколько с гендерным, национальным и конфессиональным порядком XIX века. На смену пришла далеко не пустота, механически устраняющая реальность, не слепое слияние всех явлений, но именно иная структура, иной порядок. Формировался спектр модернистских классов, национальностей, религиозных самоопределений и гендерных стратегий.

Как и в государстве, в советском изобразительном искусстве этот новый порядок утвердился далеко не сразу. Революционные образы долго сохраняли зависимость от поздней эклектики, романтизма и модерна, и самые ранние репрезентации «новой женщины» не отличались ни новаторством, ни брутальной монументальностью. Исключением стал бюст террористки Софьи Перовской, созданный итальянским скульптором Орландо Гризелли в 1918 году. Монументальная абстракция – кубофутуристическая голова в динамичном развороте, которую современники запомнили как «львицу», вызвала протесты и отторжение у публики из-за недостаточного портретного сходства. Почти сразу после открытия скульптура была демонтирована Петросоветом – в том числе по требованию Златы Лилиной, жены Григория Зиновьева и заведующей Комитетом народного образования Петроградского исполкома