Если считать, что арфа появилась более 8 тысяч лет назад – именно с того времени в древнем Египте существовал иероглиф, обозначающий арфу, – трудно даже представить себе, какое количество музыкантов и мастеров создавали историю этого древнейшего инструмента. Безымянные и знаменитые, они посвящали свою жизнь арфе и, играя на ней и усовершенствуя её, создали современный концертный инструмент. Диатонический строй арфы многие века ограничивал её возможности, что препятствовало появлению значимых произведений для этого инструмента. Арфисты всегда стремились усовершенствовать арфу, но лишь создание хроматических арф с двойным (arpa doppia, Италия; arpa doplada, Испания, XVI в.) и тройным рядом струн (Уэльс, XVI-XVII вв.) расширило диапазон звучания инструмента. Это стало значительным шагом вперёд, однако у новых арф были существенные недостатки: звучание стало значительно тише, узкие расстояния между струнами мешали чистому звучанию, появлялись призвуки.

В 1690 году неизвестный тирольский мастер создал крючковую арфу (Hakenharfe). Механизм этого инструмента позволял использовать хроматизмы во время игры, однако и в нём было множество недостатков: основной – прерывание игры левой руки, которая должна была зажимать струну крючками, к тому же крючок повышал струну не точно на полтона, из-за чего возникала фальшь, и струна выходила из ряда. Позже крючки заменили на «лопаточки», и эта арфа просуществовала не одно десятилетие. В 1720 году несколько мастеров Южной Германии одновременно создали первые педальные арфы. Однако исторически создателем первой педальной арфы считается Иоганн Христиан Хохбрукер. Руки арфистов освободились, и альтерация производилась при помощи педалей, которые были связаны с крючками.

Большой вклад в усовершенствование арфы внёс чешский арфист Жан Батист Крумпхольц (1742-1790), который вместе с мастером Жоржем Кузино реализовал ряд технических идей: изобрёл восьмую педаль «эхо» для изменения громкости звучания, девятую педаль – педаль-сурдину, глушившую в нужный момент вибрацию струн, посоветовал перенести тросы из резонатора в колонну[1], что положительно отразилось на качестве звука. Крумпхольц предложил идею, а Кузино сконструировал арфу с 14 педалями (1782), что позволило производить модуляции во все существующие тональности, но механизм оказался слишком громоздким и нежизнеспособным. Своей идеей о создании арфы с педалями двойного действия Крумпхольц поделился с французским инструментальным мастером Себастьеном Эраром (1752-1831), но не запатентовал и не обнародовал свой замысел. Арфа с педалями двойного действия вошла в историю с именем Эрара.

Создание этой арфы было довольно сложным. Эрар запатентовал несколько вариантов. В частности, в книге В. Г. Дуловой есть копия патента 1801 года[2], но, как пишет Рослин Ренч в книге «Арфы и арфисты»[3], эта модель оказалась нежизнеспособной, так как педали действовали непосредственно на колки, и струны буквально наматывались на них, из-за чего быстро выходили из строя. Эрар вновь обратился к вилковой системе и в 1810 году получил новый патент на арфу с педалями двойного действия, которая стала полноценным концертным инструментом. С того знаменательного года в истории арфы прошло более двух веков, было сделано много других усовершенствований, но принцип педалей двойного действия остался неизменным. По всему миру появились фирмы по производству арф: Lyon&Healy, Wurlitzer, Morley, Horngacher, Salvi, Aoyama, Camac, Venus и др.

В СССР сразу же после Великой Отечественной войны на фабрике имени Луначарского в Ленинграде был создан цех по производству арф. Они пользовались большим спросом в нашей стране и за границей. В настоящее время фабрика закрыта. Несколько лет назад производство инструментов вновь начала фирма «Резонанс-Харпс» (Санкт-Петербург).

Вера Георгиевна Дулова принимала активное участие в создании отечественного инструмента, о чём будет сказано ниже.

Своей историей мы обязаны всем, кто на протяжении многих столетий старался усовершенствовать арфу, расширить её возможности, привлечь к ней внимание композиторов, обогатить арфовый репертуар, вывести арфу на концертную эстраду, и, конечно, имя Веры Дуловой стоит в первых рядах тех, кто посвятил свою жизнь нашему любимому инструменту.

О Вере Георгиевне написаны монографии М. Д. Капустина[4], О. А. Амусьевой и Э. А. Москвитиной[5]. Во всех изданиях по истории арфы её имя занимает достойное место. Мною написан Творческий портрет В. Г. Дуловой для её книги «Искусство игры на арфе»[6]. Значительный интерес представляет книга Е. В. Дуловой и Б. Н. Морозова «Для памяти минувших дней»[7] – бесценная книга, в которой можно прочесть дневники пятнадцатилетней Верочки, узнать, что её род ведёт начало непосредственно от Рюрика, а по романтической легенде, которая приведена в Степенной книге XVI века, князь Смоленский и Ярославский Фёдор Ростиславович Дулов был женат на правнучке хана Батыя[8]. Оказывается, недаром радиожурналист, музыкальный критик Анатолий Суренович Агамиров (1936-2006) называл Веру Георгиевну татарской княжною. Кстати, по её собственному признанию её неоднократно спрашивали, что означают две буквы «кн.» перед именем её отца Г. Н. Дулова. Она отвечала, что это значит «книгоиздатель», боясь признаться, что её отец был князем. Когда Вера Георгиевна уже была солисткой оркестра Большого театра, на неё несколько раз писали доносы, но директор театра Елена Константиновна Малиновская (1875-1942) всегда ей их показывала и затем уничтожала.

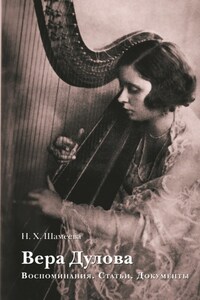

Музыкальные энциклопедии, словари – везде мы найдём имя Дуловой, и нам представляется, что биография знаменитой арфистки изложена достаточно полно. Задача данной книги – воссоздать облик Веры Георгиевны по воспоминаниям её учеников, по документам, письмам, статьям, написанным ею и о ней, собрать фотографии, отзывы её зарубежных коллег. Облик живой арфистки с чертами земного человека, а не иконописный портрет, которому все поклоняются.

Имя Веры Георгиевны Дуловой ещё при жизни стало символом высочайших достижений отечественной арфовой культуры. Её первый выезд за рубеж и выступления в Чехословакии в 1955 году сразу привлекли внимание музыкантов и деятелей культуры всей Европы. 1959 год – Бельгия, Китай, Болгария, затем Италия. 1961 год – Англия, Шотландия. Персональные приглашения стали нормой всей её творческой жизни. Концертные турне, мастер-классы, конференции, жюри международных конкурсов, Недели арфы в Голландии, международные курсы арфистов в Гаржилезе (Франция), международные конгрессы и огромная концертная деятельность у себя на родине. А ещё Большой театр, в котором Дулова проработала полвека, и Московская консерватория, где она преподавала с 1943 года до конца жизни.