Музей современного искусства «Гараж» благодарит за сотрудничество Институт модернизма

Все права защищены

Мы старались найти всех правообладателей и получить разрешение на использование их материалов. Мы будем благодарны тем, кто сообщит нам о необходимости внести исправления в последующие издания этой книги.

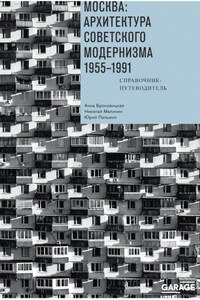

На обложке: 25-этажный жилой дом на Проспекте Мира. Фасад

На контртитуле: жилой дом на Беговой улице. Фрагмент

© Анна Броновицкая, Николай Малинин, Ольга Казакова, текст, 2019, 2022

© Юрий Пальмин, фотографии, 2019

© Музей современного искусства «Гараж», 2019, 2021

© Фонд развития и поддержки искусства «Айрис» / IRIS Foundation, 2019, 2021, 2022

© ABCdesign, макет, 2019

* * *

Наверное, авторам лучше сразу извиниться перед читателем за то, что эта книга – не совсем то, что написано на ее обложке.

Она называется «путеводителем», и здесь есть признаки этого жанра: карта, на которую нанесены объекты, их адреса и близлежащие станции метро. Так что мы надеемся, что ею действительно можно будет пользоваться как гидом, но…

«Путеводитель» – это уверенный в себе текст, который ведет читателя к знаменитым шедеврам, кратко описывая их особенности, полагаясь на очевидные достоинства зданий и их популярность в веках, устах и соцсетях.

Герои же этой книги – объекты сложные, неоднозначные, проблемные. С одной стороны, они ярко обозначили новую эпоху, стали знаками прогресса, освобождения от тоталитаризма, диалога с миром. И такими же символами «оттепели», как XX съезд, Гагарин, твист, мини-юбки, фильмы Хуциева и Шпаликова. Но, с другой стороны, и строились они непросто, редко соответствуя замыслам авторов; и радость пользователям приносили не всегда (за что обзывались «коробками», «стекляшками», а то и «хрущобами»); а уж после того как закончилась эпоха, их породившая, и вовсе пришли в упадок, и хорошо еще, если целы.

Архитектура советского модернизма (так мы с некоторой осторожностью будем именовать тридцатилетие от Хрущёва до Горбачёва) – предмет, не только не ставший национальным достоянием, но и рискующий им не стать вовсе – учитывая текущее состояние умов и сложные перспективы развития отечественной культуры. Он не был и предметом серьезного профессионального изучения: книга Андрея Иконникова «Архитектура Москвы XX века» (1984) оказалась не только первым его фундаментальным анализом, но и последним. Она закрыла эпоху, после чего эпоха была предана перестроечному остракизму, и лишь в последние десять лет к ней возник новый интерес. Поначалу он был больше обозначен усилиями энтузиастов (интернет-проекты Дениса Ромодина, Олега Панина, интернет-сообщества «Советская архитектура» и «СовМод»), а также, как в России принято, любопытством зарубежных исследователей – француза Фредерика Шобана и немца Филиппа Мойзера. Мировой кульминацией этой рефлексии стали выставки в Вене (2013) и Стамбуле (2014), а также Международная конференция «Долгая счастливая жизнь» в Музее современного искусства «Гараж» (2015).

Причины этого интереса, перерастающего в тренд, симптоматичны (как симптоматична и узость круга заинтересованных). В профессиональном смысле это реакция на постсоветскую архитектуру. Именно на фоне ее прагматизма и декоративности обнажились те ценности, которые утверждала архитектура советская: простота, чистота, рациональность, открытость, демократичность. Неслучайно именно в профессиональном журнале «Проект Россия» возник постоянный раздел, посвященный той эпохе, а архитектурное издательство TATLIN начало выпуск книг на эту тему. Сегодня (не только благодаря ему) мы имеем монографии, посвященные отдельным мастерам – Феликсу Новикову и Александру Ларину, Илье Чернявскому и Максиму Былинкину, Якову Белопольскому и Леониду Павлову (именной указатель всех упомянутых в нашем издании архитекторов и конструкторов, а равно и библиография – в конце книги).

Но если профессионалы «лужковской» красотой быстро насытились, то нормальные люди от советской диеты до сих пор никак не оправятся. Их неприязнь к архитектуре советского модернизма никуда не делась, достаточно почитать комментарии пользователей на вышеупомянутых сайтах. И проще всего было бы сказать, что эта неприязнь – часть общего психологического комплекса homo soveticus. Поколения, жившие при советской власти, до сих пор не могут ей забыть (и простить) дефицит, «железный занавес», отсутствие гражданских свобод. Травма, конечно, сильна. Но «Старые песни о главном» еще двадцать лет назад доказали, что население любит и советские песни, и советские фильмы. А кроме того, за эти годы выросли новые поколения, которые, по законам природы, симпатизируют не отцам, а дедам – то есть как раз «оттепели» (свидетельством чему – успех одноименного сериала Валерия Тодоровского).

Однако эти же поколения выросли с понятием «качества», которым советская архитектура, увы, похвастаться могла редко. При всей высоте ее идей – качество реализации было низкое. Соответствующей – в ситуации, когда «все вокруг колхозное», – была и эксплуатация. Поэтому сегодня эта архитектура часто осыпается, протекает, гниет. Ее здания уходят со свистом: нет уже гостиниц «Россия», «Интурист», «Минск», павильона в Шереметьево («рюмки»), а те дома, что еще живы, перестраиваются и переоблицовываются. И мы долго сомневались – включать ли, например, в книгу ИНИОН [33][1], который сгорел в январе 2015 года[2]. С точки зрения добропорядочного путеводителя отправлять к нему туриста – полное безумие, но и закрыть глаза на его руины, смириться с его гибелью – мы тоже не могли. Это продолжающееся разрушение – главная проблема нашей книги. Мы спорили и о том, давать ли современные фотографии зданий в тех случаях, когда от их первоначального облика осталось немного или совсем ничего – как в случае с аптекой в Орехово-Борисово [30]. Уже сама по себе идея снимать объекты в черно-белом варианте – свидетельство поражения, признание того факта, что с ними все плохо. Но «книга должна быть про идею, про их изначальную платоновскую сущность, – твердо сказал фотограф Юрий Пальмин, – а не про то, что с ними случилось, не про керамогранит и рекламу, их накрывшие».

Впрочем, от печальных историй про то, «что с ними случилось», авторы слов уйти не могли. Поэтому тексты (которые в приличных путеводителях должны занимать ровно столько времени, сколько читатель стоит у светофора) разрастались до громадных размеров и сделали книгу столь пухлой, что теперь ее трудно положить в карман. Но мы не могли не объяснить, чем эти здания интересны, – хотя публика их даже не опознает как архитектуру (а точнее – именно поэтому). Мы должны были рассказать, сколь грандиозны были замыслы, как искренне пытались архитекторы сделать жизнь лучше. Однако не могли не сказать и того, как и почему менялись эти проекты, как трамбовали их цензура и строители. Именно поэтому в нашей книге так много проектных материалов: это не только планы и разрезы, но и изначальные версии построек.