Перемирие – чушь, но оно позволяет забрать с собой тела наших парней. Сержант Зим

I

Он вывалился, жалобно звякнув, как мешок железяк о бетонный пол, неловко плюхнулся в осеннюю пожухлую траву и замер, мучительно пытаясь собраться с мыслями. Нет, хотя бы понять, все ли конечности на месте – его собственные ощущения говорили прямо об обратном. Вороненая сталь, покрывавшая все тело, еще продолжала дымиться, то и дело пуская фонтанчики искр. Переход, вроде бы, оказался успешным.

Забрало, нервно помаргивая, согласилось подчиниться приказу и стало, наконец, прозрачным. Да, точка выхода совпадала. Он лежал в старом парке.

Подняться на ноги стоило некоторого труда – энергия в миру была слабее и рыцарские латы не желали вливаться в его движения, жалобно поскрипывали и бряцали сочленениями. Покуда он, пошатываясь, прошел полсотни метров до конца парка, его нательная рубаха промокла до невозможности.

«Куда ты бежишь? Теперь торопиться некуда».

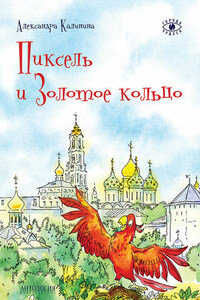

Он послушно остановился. В бою ослушаться собственных мыслей – последняя глупость. От нечего делать его голова принялась вертеться по сторонам. А здесь мало что изменилось. Та же часовня, выглядывающая из-за деревьев, те же скучные и серые от сырости ранней осени дома, даже собаку эту, он уже, казалось, видел. Тихо шелестел в листве ветер, навевая спокойствие и расслабленность. Несло дымком от кучи прелой листвы, вокруг нее прыгали ребятишки.

Детей было семеро, все остроглазые, живые, за вихрастыми головками невозможно было уследить. До него донеслись их голоса, ребята покрикивали друг на друга, суетились. Видимо, у них чего-то не получалось. Куча листьев была большая, солидная, однако было слишком сыро для достойного ее использования. Те, кто помладше, с сомнением наблюдали за действиями старших, то и дело пытаясь давать полезные советы или просто путаясь под ногами. Когда старшим это надоело, они отвели мелюзгу одним уверенным отстраняющим движением в сторонку, что, впрочем, не помешало тем продолжать издавать визги и просить «ну побыстрее кастрик сбацать».

Все было привычно и уютно до той степени, когда хочется стоять вот так, не двигаясь, вечно… и слушать. Сразу видно – мир. В бою быстро отучаешься вслушиваться, там заслуживает внимания только то, что сумело прорваться сквозь общий гам и лязг схватки. Ему тут же поневоле пришло в голову несколько таких вариантов, что тело само собой приняло боевую стойку, а латы заурчали, запели, довольные подвернувшейся возможностью показать свою мощь. В воздухе вокруг него полыхнуло голубое сияние…

И тут же мгновенно погасло.

Пожав плечами, он смущенно хмыкнул. «Надо избавляться от этих привычек». Да, надо, здесь подобное художество просто ни к чему, а в бою… Если правду ему сказали, так тот бой, куда он попадет потом, будет совершенно другой. Не то что бы другое место или время, ведь даже товарищи, ежели кто не погибнет или не уйдет по другой причине, останутся те же. Штука тут тонкая… Дело в том, что бой – не место, это процесс. А каким образом твое сознание его воспринимает, это уж как Бог на душу положит. В другой раз эти все штучки так и так не пригодятся.

«Проклятое перемирие». Он в миру.

Мысль эта, давно уж знакомая разуму, наконец достигла той пропасти, куда спряталась его исстрадавшаяся душа, где сжалась в комок, не ведая просвета в своем существовании. После стольких лет она оттаивала очень медленно. Он в миру. Он чувствует тишину, спокойствие, патриархальность и безопасность этого серого от дождя городка. Душа оттаивала, от этого хотелось петь, танцевать, скинуть осточертевшую амуницию на ледяную до зубовной дроби землю, слушать тишину, видеть покой, ощущать степенность мира.

Рука в каком-то невероятном восторге вдруг вскинулась к плечу, и тут же тлеющий едва-едва костерок полыхнул, ударил в набрякшие тучами небеса снопом искр. Сырые сучья яростно затрещали, даря то, чего не мог выразить он – била неуемная энергия радости, которую необходимо было исторгнуть сейчас.

Мир был чересчур тихим местом для сильных эмоций. Здесь люди наслаждаются покоем, тишиной, миром… ненавистным перемирием.

Он почувствовал, что уже почти вживается в мир, перестает люто ненавидеть это слово. Так было хорошо, так прекрасен был накрапывающий дождик, так великолепен нестройный звон неразличимой колокольни, так милы серые стены зданий…

Дети смотрели на него, тихо сбившись в кучу, сцепив кулаки под подбородком, смотрели жалобными взглядами бездомных котят, которым вместо обещанного молока налили в блюдце клея. Это была глупая шутка, говорили их глаза, у некоторых даже стали наворачиваться слезы обиды. Младшие шмыгали носами и тихо прятались за спины старших, а те, в свою очередь, старались стерпеть, чтобы потом самим обидно не было, что взрослый одержал над ними верх.

Он ничего этого не замечал. Он помнил, что костер, пылающий в парке, в детстве был его любимой игрой. Четко всплыла в памяти буря радости, рвущиеся из груди восторженные крики при виде товарищей, сигающих через огонь. Первая сладость боли из-за случайного ожога, восхищение от уголька, стрельнувшего в небо, первое упоение борьбой.

Он бодро помахал в воздухе рукой, радостно улыбаясь детям, что стояли возле сотворенного его стараниями шикарного костра. Один из старших детей, ему было лет девять, внимательно к нему присмотрелся, глаза его удивленно распахнулись. «Признал за своего», – тепло подумал он. Пацан пихнул стоящего рядом с ним мальца в шапке с помпоном в бок и что-то тому зашептал неразборчивое, причем быстро-быстро, взахлеб, как только маленькие дети умеют. Все остальные тоже внимательно выслушали, потом поглядели на него (опасливо, из-под бровей) и принялись усердно кивать. Все теперь стало понятно, и дети вдруг разом растянули рты в одинаково обязательных улыбках, косясь на испорченный костер. Тот все еще весело трещал сучьями, хотя топливо уж давно должно было закончиться. Взмахнули в воздухе маленькие ручонки.

Тут он обрадовался еще больше, детишки ему улыбались. В груди потеплело, как может потеплеть только при виде этих смешных и таких серьезных созданий. Он замахал руками еще энергичней, еще шире улыбнулся. Ну, пора, не надо смущать деток. Небось, страсть как его стесняются! Он крикнул напоследок «счастливо!» и пошел дальше по старой мокрой от ранней осенней сырости улочке.