Ты балда, Коломб, –

скажу по чести.

Что касается меня,

то я бы

лично –

я б Америку закрыл,

слегка почистил,

а потом

опять открыл –

вторично.

Маяковский. В. Христофор Коломб

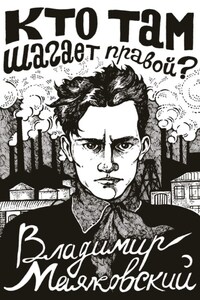

Странствия одного из титанов литературы Серебряного века и советской эпохи Владимира Маяковского в зарубежье, в те места и центры, где расселились, рассеялись два миллиона наших сограждан, вынесенных на чужбину ураганами революций, сыграли в его творческой судьбе роль приметную. Общение с изгнанниками, знакомство с тем, как живут народы других стран, не могли не отразиться на его, казалось бы, незыблемых, неколебимых, сформировавшихся раз и навсегда мировоззренческих устоях. Об этом свидетельствуют и тексты, собранные в настоящей книге.

Маяковскому власти впервые (в основном стараниями наркома Луначарского, дружески к нему относившегося) дозволили выехать за границу в 1922 году (в мае – в Латвию, в октябре – в Германию, где он пробыл почти месяц, а завершил путешествие семидневным гостеванием во Франции). Это был тот самый 1922-й, который открыл в истории нашей культуры ее очередную скорбную страницу, черно окрашенную массовыми депортациями из большевистской России неусмиренной интеллигенции.

Впервые оказавшись в городе своей давней мечты – в Париже, поэт не сдержал восторга: «Я выхожу на Place de la Concorde!» Он тогда еще и помыслить не мог о том, как больно, как растревоженно ударил по сердцам изгнанников тот смысл, который им вкладывался в восклицание. Для них парижская площадь Согласия не стала той, какой привиделась поэту, – символом примирения, знаком согласия апатридов с теми, кто лишил их Родины.

В дальнейшем Маяковский ежегодно, и не по одному разу, пересекал недружественную (увы, такую же, как и теперь) границу с Западом. Из них шесть многодневных выездов он совершил в Германию и столько же во Францию (напомним: это были страны, наряду с Польшей приютившие у себя наибольшие потоки беженцев из России). А самым длительным (четырехмесячным!) оказалось его путешествие по Мексике и Соединенным Штатам Америки. Напоминая об этом, приходится с сожалением отмечать, что среди сотен мемуарных, биографических и иных свидетельств о Маяковском его ежегодные поездки в зарубежье остаются белым, скудно освещаемым пятном.

Уезжал Маяковский в свой первый вояж, радостно одержимый ожиданием встреч и впечатлений, а вслед ему неслось улюлюканье газет во главе с «Правдой». Центральный орган большевиков еще 8 сентября 1921 года открыл кампанию вовсе не литературного свойства, а политического освистывания поэта статьей заведующего партийным Агитпропом Л. Сосновского «Довольно “маяковщины”».

«Видели ли вы на Тверской, – вопрошала газета, – в окне “Роста” выставляющиеся раньше цветные, размалеванные, якобы революционные плакаты? Теперь их, к счастью, нет. Но раньше они оскорбляли глаз круглосуточно. Кому они доставляли удовольствие?

Гг. футуристам. Ибо они получают за них фантастические гонорары. Раз-два кистью – и готова картина. По такому-то параграфу заплатить художнику с дюйма…

Прибавлена к нелепому рисунку пара нелепых строк якобы стихов…

Заразилась и провинция. Нашлись и там ловкачи, подражатели Маяковского, великовозрастные остолопы, не умеющие рисовать и не желающие этому делу учиться, но желающие “жрррать” по самому высокому тарифу…»

А страна читала, разглядывала и дивилась совсем непривычным: рифмованным, да с картинками, рекламным смешным зазываньям, которые тотчас будут тысячеусто повторены и Москвой, и повсеместно: «Нигде кроме, как в Моссельпроме», «Нет места сомненью и думе: всё для женщины только в ГУМе»; «Лучших сосок не было и нет. Готов сосать до старых лет»…

А стихи поэта, те, что настоящие и серьезные? И они до него так не писались: «Надо рваться в завтра, вперед, чтоб брюки трещали в ходу»; «Грядущие люди! Вам завещаю я сад фруктовый моей великой души!»; «Земля! Дай исцелую твою лысеющую голову лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот»; «Видите – гвоздями слов прибит к бумаге я»… Читая такое, Горький из своего полуэмигрантского сидения в итальянском «Иль Сорито» отзывался понимающе, но с осторожным одобрением: «В футуристах все-таки что-то есть!» И еще: «Много лишнего, ненужного у футуристов, они кричат, ругаются, но что же им делать, если их хватают за горло. Надо же отбиваться».

Однако скандальная кампания против «якобы революционного» творчества разворачивалась все шире и беспощадней, в нее, как по команде, втесались (и прежде не унимавшиеся) литературные недруги футуристов и лично Маяковского. От этих поэт отругивался легко и остроумно. Примерно так: на одном из литвечеров ничевоки отослали его «к Пампушке на Твербул (к памятнику Пушкину на Тверском бульваре. – Ред.) чистить сапоги всем желающим». Отбиваясь, он в карман за ответом не полез, а тут же потребовал принять резолюцию: «Запретить им в течение трех месяцев писать стихи, а вместо этого бегать за папиросами для Маяковского» (и зал дружелюбным хохотом резолюцию одобрил).

Лишь самые близкие знали: к злопыхательству Владимир Владимирович привыкал трудно и огорчительно, словно смиряясь как с неизбежным: ему всякое доводилось слыхивать на выступлениях в десятках поездок по стране. Однако в 1921-м примешалось одно зловещее обстоятельство-совпадение. За неделю до беспардонной публикации «Правды», в которой содержалась устрашающая фраза «Надеемся, что скоро на скамье подсудимых будет сидеть маяковщина», страна узнала о том, что в ночь на 26 августа прогремели расстрельные выстрелы, унесшие жизни 61 деятеля науки, культуры, литературы (позже выяснилось: расстрелянных «по делу профессора Таганцева» было не 61, а 350 человек; через полвека они будут реабилитированы). Всех их, не утруждаясь разбирательствами, обвинили в заговоре и шпионстве. Имена казненных с краткими биографическими справками были опубликованы 1 сентября «Петроградской правдой» и «Красной газетой» (в этом сильно усеченном списке тридцатым читаем имя поэта Николая Гумилева).

Антимаяковский памфлет Сосновского был тогда многими понят как донос, так, словно большевистский босс предлагал еще одно имя в палаческий список.

И тут уместно напомнить: как раз с 1922-го началась многострадальная эпопея изгнания из страны интеллигентов, заподозренных в недозволяемом своемыслии. Об этом сегодня рассказывает долго скрывавшийся документ, который и дал ход новой волне репрессий: секретная директива Ленина, направленная 19 мая 1922 года председателю Государственного политического управления (ГПУ) Ф.Э. Дзержинскому. Текст почти восемьдесят лет оставался неизвестным. Не публиковался по причинам важным: оберегалась репутация вождя. Да и сами жертвы репрессий (те, кто выжил), все как один, в мемуарах писали, что не Ленин был зачинщиком. Прочтем же, что директивой предписывалось: