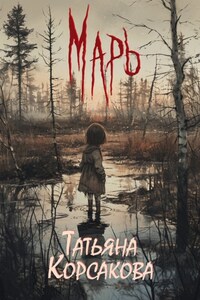

Асю разбудил грохот. Как была, босиком и в ночной сорочке, лишь накинув на плечи батину телогрейку, она выскочила во двор.

Небо над Сивым лесом горело и вздрагивало от пулеметных очередей, на сером предрассветном фоне черные силуэты самолетов были похожи на гигантских летучих мышей.

– Ой, лишенько, – послышался за спиной испуганный мамкин голос. – Подбили, ироды!

Мама стояла на крыльце так же, как и Ася, полуголая и босая. Запрокинув бледное лицо к небу, она крестилась и шептала что-то неразборчивое, наверное молитву.

Комсомолка Ася в силу молитв не верила и этой мамкиной набожности даже стеснялась. Бог тут не поможет, а кто поможет, она не знала, просто испуганно всматривалась в мечущиеся в небе черные тени, прислушивалась к вспарывающим тяжелые апрельские тучи пулеметным очередям и пыталась разобрать, какая же из теней своя.

Советские самолеты прилетали в их глухой, оккупированный фашистами край очень редко, всегда под покровом ночи. Девушка слышала, как мужики шептались про Сивый лес, партизан и диверсии, а еще про помощь. Что это была за помощь, Ася никогда не спрашивала, не маленькая уже, сама все прекрасно понимает. В Сивом лесу, в самых глухих его уголках, прячутся партизаны. Да что там прячутся! Глупость какая! Борются с фашистскими гадами, устраивают диверсии, подрывают вражеские поезда, приближают, как могут, победу. Вот к ним, партизанам, и летают самолеты. Наши самолеты…

– Ася, шла бы ты в хату, донька! – Мама перестала креститься, ее стиснутые в кулаки руки были прижаты к груди, а в глазах стояли слезы.

Самолетов было четыре, три вражеских и один наш. Мамка оказалась права, наш подбили. Теперь он летел низко-низко, едва не касаясь крыльями старых сосен, оставляя за собой дымно-огненный хвост…

– Прыгай! – взмолилась Ася, до рези в глазах всматриваясь в небо. – Ну прыгай же, родненький!

– Ася, иди домой! – Мама обняла ее за плечи, потянула назад в хату. – Мы ему ничем не поможем, только беду накличем.

Подбитый самолет раненой птицей пикировал вниз, в самую лесную чащу. А может, и не в лес вовсе, а в самую топь. Отсюда, с крыльца, невозможно было точно понять, где заканчивается лес и начинается болото. Самолет падал, фашистские «мессеры» кружились над ним, точно стервятники, не оставляя летчику ни малейшего шанса на спасение.

– Ну прыгай же! – заорала Ася во все горло, и в ту же секунду мама испуганно зажала ей рот рукой.

– Донька, что ж ты творишь? Себя не жалеешь, других пожалей. Вдруг услышат?..

– Пусть! – Ася вырвалась из маминых объятий, снова запрокинула голову к небу. Там, среди туч и огненных вспышек, распускался гигантский серый цветок. Одуванчик – подумалось некстати, маленький, беспомощный одуванчик. Парашют планировал медленно, слишком медленно. Не успеет…

– Не успеет… – эхом повторила мама. – Господи, да что же это?..

– Успеет! – Ася упрямо тряхнула головой. – Мама, это же военный летчик! Наш летчик! Мама, он не может погибнуть вот так!

Точно в насмешку над ее наивной верой, купол парашюта схлопнулся, и летчик камнем полетел вниз…

– Вот и все. – Мама снова перекрестилась. – Донька, не нужно тут стоять, пойдем в дом.

– Мам, – Ася шмыгнула носом, – мам, а если он живой еще?

– Не живой. – Мама крепко сжала ее руку и потянула в хату. – Ася, ты видела, с какой высоты он упал? Ты видела, куда он упал? Это же дрыгва[1], Ася! – Уже в сенях она замерла, внимательно всмотрелась в лицо дочери, а потом сказала: – Если жив, его наши найдут, не бросят.

– Не бросят. – Девушка поежилась от прокравшегося в дом предрассветного холода. Партизаны летчика ни за что не бросят. А вот найдут ли? Потому что одно дело – искать кого-то в лесу, и совсем другое – на Гадючьем болоте. Даже старожилы не всегда могут четко определить, где заканчивается одно и начинается другое. А сейчас еще и половодье…

Секунду-другую мама внимательно и тревожно смотрела на дочь, а затем кивнула своим мыслям, сказала устало:

– Зорьку пойду подою. Все равно теперь уж не уснуть. А ты, если хочешь, поспи. Рано еще.

– Посплю. – Ася кивнула, вслед за матерью прошла из сеней в хату, прислонилась к теплому печному боку, прикрыла глаза. – Я тут на припечке полежу. Что-то холодно.

Мама оделась быстро. Натянула юбку, кофту, сунула ноги в галоши, повязала на голову платок, набросила телогрейку, уже выходя из хаты, еще раз внимательно посмотрела на Асю, хотела было что-то сказать, но лишь молча покачала головой.

Как только за ней захлопнулась дверь, Ася отклеилась от печи, заметалась по комнате, собираясь. Действовать нужно было быстро, пока мама не подоила Зорьку. Одежда, сапоги, телогрейка… Краюха хлеба, кусок сала, шкалик с самогоном, чистый рушник, если вдруг придется перевязывать раны. Вот, кажется, и все. Наверное, нужно написать маме записку, но на это уже не осталось времени. Сбитого летчика могут искать не только партизаны, но и фрицы.

Ася сунула припасы в торбу, торбу – себе за пазуху, для надежности. Оно-то, конечно, время раннее, но осторожность лишней не будет. Мало ли кто повстречается, какие станет задавать вопросы. На вопросы Ася уже и ответ придумала: идет с гостинцами к бабе Малаше в соседнюю Васькавку. Васькавка как раз на другом краю Сивого леса, если не углубляться в чащу, а шагать краем. Баба Малаша – мамкина двоюродная тетка, одинокая и старая, ей помощь нужна.

Из дому выйти незамеченной удалось, а вот из деревни… Ася была уже у поселкового кладбища, покосившимися крестами и старыми могилами врастающего в опушку Сивого леса, когда ее окликнули:

– Эй, красавица, далеко собралась в такую-то рань? – Захар Прицепин, поселковый староста и первейший фашистский прихвостень, опирался на деревянную палку и смотрел на Асю с внимательным прищуром.

Ася мысленно застонала, потому что хуже Захара мог быть только какой-нибудь фашист. Да еще и не факт, что хуже. Фашист по-нашему не понимает, да и нет ему дела до какой-то местной девчонки, а Прицепину до всего дело есть.

Стараясь не смотреть на деревянную чурку, еще в ранней молодости заменявшую Захару потерянную ногу, Ася улыбнулась.

– И тебе доброго здоровьечка, Захар Степанович. К бабе Малаше я, спину у нее прихватило.

– А под фуфайкой что? – Вот ведь ирод, ничего-то от него не утаишь!

– Да так, гостинцы. – Чувствуя, как по спине стекают холодные ручейки, Ася из последних сил старалась выглядеть беззаботной.

– Гостинцы, говоришь? – Захар подошел вплотную. Молодой, статный, красивый – если бы не больная нога, быть бы такому на фронте, а он тут фашистским прихвостнем. И плевать, что люди говорят, что Прицепин на фронт самый первый рвался. Рваться, может, и рвался, да вот только сейчас он не советский человек, а доверенное лицо у фрицев. Староста… – А не покажешь гостинцы-то?