Нам остается только имя:

Чудесный звук на долгий срок.

Осип Мандельштам

Что в имени тебе моем?

Александр Пушкин

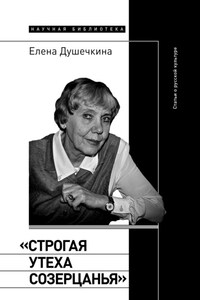

В русском обществе, где знаковые элементы всегда играли важную роль, тема личного имени получила особую значимость. Носитель имени как в жизни, так и в литературе воспринимается наследником и продолжателем не только своего святого покровителя, но и литературного или исторического тезки. Этим во многом объясняется актуальность в русской жизни темы личного имени и его культурно-исторического значения. Отсюда и непреходящее внимание в обществе к вопросам антропонимики, к теории, истории и поэтике имен.

В последние годы в контекст современной науки были введены три важные имени-образа: Лиза, Нина и Вовочка. Об имени Лиза, вошедшем в русскую культуру благодаря прославленной повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792), написал монографию В. Н. Топоров (1995), который показал, как в литературе на протяжении двух столетий не только формировался, но и постоянно «подпитывался» карамзинской героиней образ Лизы. Именно Карамзин задал этому образу параметры, с неизбежностью учитывавшиеся при создании всех послекарамзинских «литературных» Лиз [см.: 3321]. Книга А. Б. Пеньковского «Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении» (1999) посвящена другому важному имени-символу русской культуры – имени Нина. А. Б. Пеньковский поставил перед собой иную задачу: проследить, как уже существующий в высших дворянских кругах образ Нины формирует и определяет психологические и интеллектуальные черты «литературных» Нин первой половины XIX века, задав этому имени инерцию, дошедшую, как полагает автор, до нашего времени [см.: 235]. В статье А. Ф. Белоусова «Вовочка» (1996) говорится о мужском имени Владимир, которое рассматривается автором в связи с его закономерным (как показано в работе) переходом в диминутивную (ласкательно-уменьшительную) форму Вовочка, превратившуюся в анекдотическую маску [см.: 31]2.

Отличие предлагаемой читателям книги от работ моих предшественников состоит в том, что в ней речь идет об имени придуманном, «литературном», которое только благодаря балладе В. А. Жуковского отвоевало себе равноправное место в ряду традиционных канонических женских имен. О происхождении имени Светлана в антропонимической литературе высказывались разные мнения. Одни называли его славянским, как, например, А. В. Суперанская, которая причислила Светлану к славянским именам, отражающим «характеристику человека по цвету волос и кожи» (подобно Беляне, Чернаве, Смугляне)3; другие относили его к древнерусским именам, как, например, Л. М. Щетинин, отметивший, что в 1920‐е годы древнерусское имя Светлана пережило «свое второе рождение» [375, 194]; третьи, как В. Д. Бондалетов, считали Светлану редким дореволюционным именем [44, 138]. В. А. Никонов писал: «Имя Светлана знакомо только по балладе В. А. Жуковского – в святцах его не было, нет и в памятниках древнерусской письменности» [215, 68–69]. И с этим мнением нельзя не согласиться.

Проблематика моей работы лежит в русле тех аспектов антропонимики, которые соотносятся с двумя комплексами вопросов. Один связан с темой имянаречения, распространения личных имен и их функционирования в обществе [см.: 33, 275–302; 261, 56–71]; второй касается проблемы поэтики «литературных» имен и их функции в художественных текстах. Если в первом случае исследование будет идти в рамках реального антропонимического пространства, то во втором мы имеем дело с антропонимическим пространством, воссозданным в литературе. Имя Светлана возникло как антропоним поэтический, а поэтические антропонимы, помимо номинативной функции, всегда выполняют функцию стилистическую, несут на себе социальную и идеологическую нагрузку, являясь характеристикой персонажа.

Решающая роль баллады Жуковского в судьбе имени Светлана вызвала необходимость остановиться подробнее на истории создания этого произведения и его вхождения в литературный и культурный обиход. Одно из самых известных произведений русского романтизма, баллада «Светлана», разумеется, многократно привлекала к себе внимание исследователей. Однако мой путь к этому тексту был не совсем обычным. Занимаясь в течение ряда лет русским святочным рассказом [см.: 116], я не могла пройти мимо «Светланы» как первого широко известного произведения, действие которого приурочено к святкам. Изучение жанра святочного рассказа и святочных обычаев в разных слоях российского общества убедило меня в том, что эта баллада практически сразу после выхода в свет превратилась в «сигнал» святочной темы как в литературе, так и в жизни. Ее включали в учебные книги по русской словесности и в святочные антологии; строки Жуковского использовали в качестве эпиграфов, цитат и реминисценций; баллада участвовала в городском святочном ритуале: ее декламировали на святочных вечерах, представляли в виде драматических картин и опер, исполняли в форме романса и т. д. и т. п. Выйдя за рамки репертуара образованных слоев общества, баллада «Светлана» воспроизводилась в лубочных изданиях (народных книжках), фрагментарно включалась в тексты народных драм, которые инсценировались на святках. Результатом столь широкой известности этого произведения и стало вхождение в русский ономастикон имени его героини – Светланы.

Узкий (на первый взгляд) антропонимический вопрос о происхождении и судьбе имени Светлана оказался исключительно сложным и многоаспектным, в процессе исследования его истории он потребовал многих специальных разысканий. Поиск ответов нередко был затруднен самыми разными обстоятельствами литературного, исторического, культурного и бытового характера. В ходе работы к имени Светлана добавлялись все новые и новые, часто неожиданные и парадоксальные, оттенки и смыслы, меняющие, порою до неузнаваемости, образ первой и главной Светланы – Светланы Жуковского.

Для того чтобы проследить культурные, социальные и географические «перемещения», которые совершило имя Светлана на протяжении двух веков, необходимо было собрать как можно более обширный материал по истории этого имени. Поскольку оно возникло как антропоним художественного произведения, самое пристальное внимание я уделяла «литературным» Светланам, героиням художественных произведений, понимая, что «вопрос о подборе имен, фамилий, прозвищ в художественной литературе <…> не может быть проиллюстрирован немногими примерами» [60, 38]. «Об именах персонажей пишут много и плохо», – отметил В. А. Никонов. Сталкиваясь с трудностями описания и осмысления собранного мною материала, я понимала, почему это так: теория литературной антропонимики до сих пор остается в значительной степени неразработанной [см.: 215,