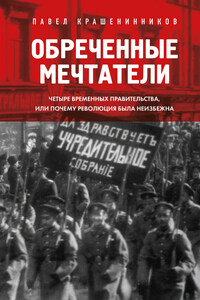

Эта книга – о бремени истории.

О том, какую силу имеют над нами вековые демоны.

О живучести, казалось бы, отживших идей, реализация которых уже не раз ставила нашу страну на край гибели.

Мои предыдущие работы[1], полагаю, подкрепили оптимистический, «позитивный» подход к пореформенной эпохе. Я показал, что модернизация Витте-Столыпина была временем успешных реформ, превративших Россию в конце XIX – начале XX в. в одну из самых динамично развивающихся стран в мире.

Вместе с тем я настаивал на том, что она, в сущности, была «модернизацией вопреки», то есть преобразованиями, которые отвергала и которым сопротивлялась значительная и влиятельная часть русского общества.

Именно с 1890-х гг., когда верховная власть начала проводить экономическую политику, которая во многом шла вразрез с доминирующими в общественном мнении (и во многом в правительстве) тенденциями, Россия начала эффективно преодолевать то громадное отставание от передовых стран Запада, которое однозначно фиксируется в середине XIX столетия.

Следовательно, если бы элиты не сопротивлялись модернизации, развитие Российской империи после 1861 г. в целом могло быть намного успешнее.

Природа данного противодействия и его многообразные для нашей истории последствия и находятся в центре настоящей книги.

Эта тема куда интереснее и масштабнее, чем может показаться на первый взгляд: ее анализ позволяет увидеть ряд ключевых проблем нашей истории с не вполне обычного ракурса.

В частности, понять, почему у многих людей первая ассоциация с царской Россией – понятия «отсталость», «незавершенные реформы», «обреченность на революцию» и т. п.

Я имею в виду не столько «метафизические» аспекты проблемы отсталости, породившие обширную литературу, начиная с Гершенкрона.

Я в первую очередь о нашем повседневном, если так можно выразиться, идейном обиходе, в котором эта отсталость обрела отдельную самостоятельную жизнь и воспринимается как некий объективный факт мироздания, вроде строения Солнечной системы.

С одной стороны, удивляться тут нечему. На то, чтобы мы с пеленок помнили об этом, за последние сто лет были потрачены гигантские ресурсы и методы убеждения, включающие ГУЛАГ.

Ведь образ царской России как отсталой страны с незавершенными реформами и ограниченными возможностями имеет смысл столько в соотнесении с Россией Советской – страной успешных реформ и неограниченных возможностей, включая практику неограниченного геноцида собственного народа.

А с другой стороны – парадигма отсталости и кризиса не позволяет ответить на очень простые вопросы.

Прежде всего – как она совмещается с тем, что именно после 1861 г. русская культура завоевала безоговорочное мировое признание, что появились первые Нобелевские лауреаты и др.?

Отсталая страна может дать одно-два великих имени, но не мощный – именно мощный – взлет культуры на протяжении десятилетий.

Кроме того, обычная трактовка экономической отсталости Империи в логике сказки о «Репке» – «тянут-потянут, вытянуть не могут…» – не укладывается в сумму общеизвестных фактов.

Так, совершенно понятно, что при всех сложностях дореволюционная индустриализация отнюдь не была, условно говоря, ни строительством вертолета на Демидовской мануфактуре XVIII века, ни разведением цитрусовых на берегу моря Лаптевых, ни даже «пятилеткой в четыре года».

Самые современные заводы во второй половине XIX – начале XX в. строились, как известно, за год-полтора-два – было бы зачем и кому строить, и для этого не нужна была «сплошная коллективизация».

Столыпинская аграрная реформа за несколько лет безусловно преобразила страну к лучшему. Оказалось, что царизм способен проводить успешные масштабные преобразования.

Однако сказанное тут же вызывает встречный вопрос: а почему же заводов тогда строили недостаточно?

И почему реформа Столыпина осуществилась – как думают многие – слишком поздно?

Мой ответ таков.

Я считаю, что после 1861 года Россия во многом сознательно де-факто реализовывала антикапиталистическую утопию[2].

Утопию о том, что в индустриальную эпоху, во второй половине XIX века, можно быть «самобытной» великой державой, то есть влиять на судьбы мира, принципиально отвергая все то, за счет чего конкуренты добились преуспеяния, и в первую очередь – общегражданский правовой строй и свободу предпринимательства. Естественным следствием этой политики стало унизительное поражение в Русско-японской войне, которое спровоцировало революцию 1905 г.

Лишь с 1906 г. вектор развития страны начал меняться в сторону построения правового государства.