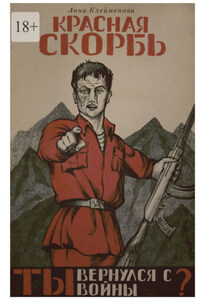

Афганистан, 1988-й год

«Здравствуй, мамырлик!

Я добрался. Зря ты переживала. По-моему, здесь очень хорошо. Как на каникулах. Я всегда мечтал посмотреть горы. Ты бы их видела – такие красные, как на Марсе! Я раньше думал, такие только в кино бывают. Вот бы потом сюда с тобой отдохнуть приехать, когда всё закончим. Но не расстраивайся, я скоро попробую всё сфотографировать. Тебе понравится».

Красный.

Слишком много красного.

Песок, горы, умирающее за ними солнце. Микита бы обязательно сфотографировал, хоть сейчас: но фотоаппарат ещё на границе остался в руках какого-то двухметрового парня со сколотыми передними зубами. Сказал, готов забрать бесплатно или в крайнем случае обменяться на что-нибудь. Например, Микита ему – фотоаппарат, он Миките – по челюсти.

…и никакой снимок, даже цветной, не передал бы дрожащей в воздухе дымной жары (и слава Богу – а то мама бы заплакала). В Минске такого не было даже в самый июльский день. А ещё в Минске после душного утра моросил ласковый вечерний дождь.

Микита бы отдал ещё хоть сотню фотоаппаратов, чтобы оказаться в ванной или хотя бы у раковины: стряхнуть застрявшие в бровях липкие градины пота, скатывающиеся к глазам; вымыть из-под ресниц красную пудру раскалённого песка; натереться пахучим мылом, чтобы оторваться от пропеллерного жужжания зелёных мух.

«Ты ещё просила сразу написать про ребят. Нормальные ребята, как везде. Почти все мои ровесники. Тётьке Лёньке передай, что она дура и дедовщины давно нет, только зря тебя пугала. В гости её больше не зови. Хотя бы пока меня нет, хорошо? Не хочу, чтобы она опять придумывала. Лучше я сам тебе писать буду.

Кстати, всё, что ты мне с собой давала, очень вкусно. Спасибо. Только больше ничего не присылай, пожалуйста. Испортится ведь быстро. У нас тёплая погода».

– Да, тушёнка у тебя конкретная, – лысый парень почерневшими от горного песка ногтями вымазывал остатки из тёплой консервной банки. – Сам-то будешь?

– Сегодня не хочется.

– Поначалу никому не хочется, потом привыкнешь, только так трескать будешь, – как-то не по-военному грустно отозвался голос с другого конца душного навеса.

Микита не верил тому, что рассказывал про Афган старенький учитель физики с коротким носом, откуда постоянно спадали перекособоченные очки. «Делись лучше первый, а то ведь всё равно отнимут; мне племянник писал, он там год воевал», – и физик затравленно озирался по сторонам, прикладывая пухлую ладонь к усам. Как будто боялся чего-то.

Микита только смеялся про себя: он видел учительского племянника – дохлого мальчишку с большими наивными глазами и стыдливо прячущимися за спиной руками. У такого и в минской столовой компот отнимут, не то, что на войне.

Когда Микита, нервно сжав кулаки, подходил к навесу, то увидел парня: ещё в самолёте этот, с внушительным подбородком, прикладывал ладони к своему чемодану и разбрасывал по сторонам косые взгляды. Сейчас он только скрючивал в руке кусок ткани, слишком похожий по цвету на тот самый его чемодан, и вытирал с лица то ли пот, то ли кровь, то ли следы пересохших слёз.

Этого, видимо, делиться не научили.

– А ты парень вроде нормальный, – чья-то грубая ладонь несколько раз коснулась плеча. – Сам напросился?

– Нет, направили, – Микита вспомнил дом: летом должен был начаться футбольный чемпионат за честь двора. Кто теперь будет вратарём – толстый парень из первого подъезда или девчонка с мальчишечьей стрижкой? В любом случае, проиграют. И это он ещё умело уворачивался от маминого «куда поступать-то будешь» – нет; сам бы сюда никогда не попросился.

– Тогда точно нормальный, – рассмеялся чей-то звонкий голос. Микита изжёванно улыбнулся. Он чувствовал себя куском накрахмаленной ёлочной мишуры в великоватой ему форме с отглаженными воротничками и блестящей, как советский рубль, бляхой на ремне. Слишком нелепо в забивающейся в ноздри жаре. И в толпе потных, покрасневших от усталости парней со снятыми тельняшками. – Как зовут?

– Микита Лаптёнок.

– Из бульбашей что ли?

– Ага, из Минска.

– А-а, – лысый парень, похожий на обтянутый кожей череп, обсосал грязные от тушёнки пальцы и вытер ладонь о штаны. – Ну, давай, Лапоть, подходи ближе.

«Не хотел тебе говорить, мамырль, но я ждал настоящий фронт: с танками, окопами, как дед рассказывал. Оказалось, наоборот. Здесь спокойно и тихо, даже скучно немного: хотя всё лучше, чем экзамены бы сейчас сдавать. Но ничего. Подраться я и дома успею».

– … заходыт афганэц к парикмахэру. Та йэго стрыжёт-стрыжёт, спрашиваэт: «Как сытуация в Афгане?». Этот кывает, говорыт: «Стабылно», да. Мынуты двэ прошло, она опять: «Как сытуация в Афгане?». Он снова: «Стабылно». Одын ыз посэтытэлей нэ выдержваэт: спрашиваэт, чего она к солдату прыстала. А парикмахэр ему: «Да я спрошу, а у нэго сразу волосы дыбом, мнэ стрычь лэгче», – красивый парень с кустистыми бровями и пышными кудрявыми волосами на голове и на загорелой груди рассмеялся.

Рассмеялись все – надрывным плачущим смехом, как в военных фильмах, когда случайно сводит горло: до конца показа не больше получаса, а значит, на экране смеются в последний раз. Микита улыбкой задавил подкатывающий к языку сухой комок.

– Лапоть, а что сейчас в Союзе про нас поют?

– Да вроде мало поют, я наизусть не помню. Я Высоцкого могу… ну, или ещё что-нибудь, – Микита всегда пел в школьных походах: особенно ему нравилось, что после этого девчонки ложились на плечо, закрывали глаза и что-то негромко подмурлыкивали.

– Да какие песни, – устало завозился кто-то незнакомый. – Груз только получили, совесть имейте, а?

Микита слышал, что груз – это мёртвые. Помнил, как старый профессор-физик рассказывал: большие серебряные гробы загружают в вертолёты так часто, что запах в горах не успевает проветриваться – начинает пахнуть не пылью и воздухом, а чем-то залежалым и испортившимся под солнцем.

Микита всё ещё чувствовал только запах пота: физик врал. Не может быть, чтобы он оказался прав.

– Ага, – Череп кивнул и сплюнул через плечо, – да и Антошик опять разгонит всех.

– О, Лапоть, а ты Антошика видел уже? Командира нашего, – короткий смешок. – Майор Клочков, мать его, блин.

– Как ты официально с ним – Клочков. Сволочков!

– Совсем зверь, что ли? – Микита тоже рассмеялся. В школе его звали хулиганом. За дерзость. За шутки. За то, что пока остальные молчали, пристыжённо опустив головы, он только усмехался и вместо мамы приводил к директору соседку, выдавая её за старшую сестру или приехавшую погостить тётку. Та всегда соглашалась взамен на очередную прогулку с её обшарпанной белой собакой.