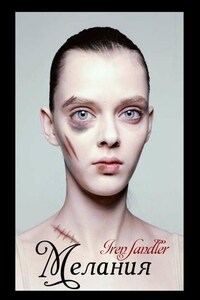

Солнце уходит за горизонт, позволяя ночи захватить весь мир своей тёмной сущностью. Некогда яркие краски стали темнее и незаметнее. Ночью весь мир становится бледным и как будто незаметным. А я всю жизнь в тени, словно в беспробудном сне. Никто меня не замечает, а если кто встретит – сразу старается исчезнуть из моего поля зрения. Нет на свете людей, что поймут некрасивых.

Наши злые дела сделали нас такими. Такими уродливыми, вызывающими лишь отвращение и чувство вражды.

Идя по мостовой, я случайно задела девушку, на ней было замечательное платье цвета небесной синевы в предрассветный час, украшавшее не менее замечательное лицо. Да, она была красива: миндалевидный разрез глаз, радужка которых переливалась всеми оттенками синего, и чуть пухлые губы, окутанные детской невинностью, которые слегка раскрылись в ужасе при встрече со мной. Светлые локоны развевались на лёгком ветру.

Она была идеальна.

Но явно не ожидала увидеть в этой части города некрасивую, но что поделать, если мне здесь нравится. Взглянув на меня, на моё лицо и неопрятный вид, девушка лишь с отвращением вздохнула.

Все на меня так смотрят. А всё потому, что я некрасивая.

– Мелания! Ну где же ты?! – хриплый голос, доносящийся из-за разваливающейся двери, заставляет меня поднять голову с тонкой подушки.

– Иду!

С утра пораньше только одна женщина может испортить настроение, которое, казалось бы, и так всегда на нуле. Каждое утро начинается с одного и того же: крик матери раздаётся на весь дом, да так, что каждый раз у меня кровь льётся из ушей. А цель её утреннего сеанса крика чаще всего состоит в том, чтобы я снова что-нибудь своровала на базаре к завтраку. Она считает, что в этом и состоит моя судьба: быть воровкой. Приучала она меня к этому делу лет с семи, восьми.

Первый раз она просто потребовала у меня хлеба. Наивная девчонка отказать не смогла, но искренно не понимала, откуда хлеб достать: денег-то нет. На это возражение властная женщина рассмеялась мне в лицо, в каждой её морщинке таилась усмешка, каждый брошенный взгляд сквозил унижением.

Ответом на мой наивный вопрос было краткое утверждение: «Укради».

Право выбора я потеряла ещё до рождения, не говоря уже о настоящем времени: её воля – моя цель.

Надев потёртые джинсы, которым уже давно пора на свалку, расчесав грязные волосы, которые ни за что не станут чистыми, пока я совершаю плохие дела, и, накинув кожаную куртку, я вышла из комнаты, громко захлопнув дверь, тем самым хоть как-то выражая своё недовольство.

Пол скрипел под ногами, завывая песнь бедности, нищеты и грязи, пыль вихрем поднималась в воздух после каждого моего шага, с потолка давно посыпался слой штукатурки.

На кухне сидит мать, закинув ногу на стол и поедая яблоко явно не первой свежести. Напротив, подперев голову руками, сидит мой старший брат, Кир, гордость семьи.

Пару лет назад рядом с ним сидел бы отец, но теперь его нет. Он умер, оставив свой путь зла, свою «миссию», как он злорадно выражался брату. О его преступлениях говорит весь город, но никто не может доказать его виновность. Доказательством им служит только внешность брата: спутанные волосы цвета уличной грязи, шрам поперёк лица, полученный от матери в три года, массивное тело и рубашка, которая вот-вот разорвётся на его пузе – всё говорит о его аморальной сущности, но внешний вид давно перестал быть причиной для ареста, именно этим он и пользуется.

– Мелания, ну сколько можно ждать?! – прокуренный голос матери возвращает меня в реальность, выводя из раздумий. Как же она меня достала! Никчемная женщина. И почему я не могу противостоять ей, моей ужасной матери?

– Столько, сколько нужно, – уныло боромочу почти что про себя, в лучших традициях нашей семьи ногой отодвигаю стул и сажусь рядом с Киром. Тот, с отвращением взглянув на меня, продолжил смотреть в окно, его голову, скорее всего, занимала мысль о новом возможном преступлении. Как обычно.

Иногда я думаю, зачем ему это? Зачем убивать невинных, мучить несчастных? Сначала я думала, что всё это ради денег, но когда выразила свою мысль братцу, тот лишь рассмеялся мне в лицо, напомнив ржание старой кобылы. В следующий раз, когда он вернулся с окровавленным ножом, я взглянула в его глаза. Там царило удовольствие, счастье от проделанной работы. Тогда я поняла, что труд даже если и доставляет человеку удовольствие, это не значит, что труд идёт во пользу общества.

– Мелания! Не дерзи матери! Значит так, – выкинув недоеденное яблоко в окно, она встала и нависла надо мной. Массивные груди так и норовили прилипнуть к моему лицу. Противно. Так она показывает свою власть. Не люблю, когда она так делает: в последний раз, после приказа матери в такой злобной форме, я чуть не погибла, – Киру требуется помощь.

– И? – надеюсь, я здесь не причём, – Я-то что могу сделать?

– Мелания! Ты. Поможешь. Киру. Ясно?! – она медленно дышала, при каждом её выкрике мне приходилось вдыхать омерзительный воздух. Но я не буду её марионеткой. Встав со стула, который с грохотом упал, смотрю ей в глаза.

– Ну уж нет! Не в этот раз. Я не буду ему помогать, – виновник этой ссоры даже не обращал внимания на нашу словесную баталию: Кир всё также смотрел в окно, подперев голову руками. Как же он меня достал!

– Ах ты ж! Ду-ура! Посмела матери дерзить? – последовала звонкая пощёчина. Уверена, след её уродливой руки краснеет сейчас на моей щеке. Приложив руку к тому месту, чувствую жжение. Одинокая слеза коснулась моей руки. Я проиграла. Опять.

***

Снимая джинсы замечаю на ногах шрамы, что красуются на всём моём теле: следы маминой злости, моих неповиновений. Большинство из них я получила в шесть лет, когда мать уличила меня в подкармливании соседской кошки.

Выходя на улицу, я всегда замечала одного и того же котенка, рыжего, беззащитного, с каждым днём становившегося всё более облезлым и тощим. При взгляде на него в груди ныло, и я невольно сравнивала нас: оба брошенные судьбой, оба сломленные. Да, уже в шестилетнем возрасте, я поняла никчемность своего существования.

Котёнкане любили. Гуляя в следующий раз, я заглянула на базар. Я украла, хоть и не впервые, но в этот раз ради добра. Украла я хлеб, но не себе, хотя и сама частенько голодала.