– Сегодня точно сбегу. Все. Надоело! – сказал Витька сам себе.

Он ловко пролез в дыру под забором, отряхнулся и скрылся между деревьями.

Осенний лес был скован туманом, сквозь эту завесу почти не проникал свет. Капли дождя, дрожащие на кончиках еловых ветвей, тускло поблескивали, воздух густо пах прелой травой и опавшими листьями. Того гляди, выпадет снег, накроет белизной и свежестью серо-коричневые краски леса. Витька откуда-то помнил слова, что человеческая душа отражает цвет неба. Небо уже много дней было серым, и Витькина душа тоже была наполнена серостью.

Озябший под моросящим дождем, он ссутулил плечи, сунул руки в карманы, сжал зубы и пошёл знакомыми тропами к дороге. Мысли его были мрачными, беспросветными, как все вокруг.

– Не жизнь, а тоска. Уж лучше воровать еду и ночевать по вонючим подвалам, как раньше, чем вот так – день за днём проживать одно и то же без цели, без смысла. Тошнит уже от этого!

Через пару часов Витька вышел к дороге, и вдруг услышал звук приближающейся машины.

– Меня что ли хватились? Уже? Неужели Хельга заметила, что меня нет? Только ей вечно до меня есть дело! – подумал он и юркнул в кусты.

Он притаился и замер, чтобы его не заметили. Машина ехала медленно, Витька приподнял голову, ему было любопытно, кто отправился на его поиски. Но он не узнал в водителе авто Филиппа, шофера из интерната. Да и машина была большая, чёрная, блестящая, совсем не интернатовская. За рулём сидел мужчина в белой рубашке с галстуком. А позади него Витька увидел светловолосую девчонку.

Девчонка была его возраста. Она тоскливо смотрела в окно, и казалось, на душе у неё было точно так же паршиво, как у Витьки. Девчонка вдруг повернула голову, как будто заметила его среди пожелтевшей листвы, и на долю секунды что-то сжалось у Витьки внутри, прямо под ребрами. Машина проехала мимо него и скрылась за деревьями. Он вышел из своего укрытия и долго смотрел на дорогу, слушая постепенно стихающий звук мотора. Потом он посмотрел в сторону города, махнул рукой, развернулся и пошёл назад, к интернату. Побег не состоялся.

***

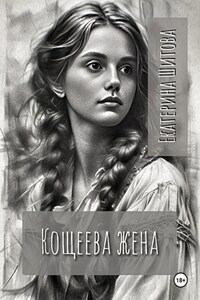

В интернате появилась новенькая, с этого-то все и началось. Это ее, сидящую в черной машине, видел Витька. Вблизи девчонка выглядела довольно странно, даже несуразно – высокая, худая и вся белая. У нее были белые волосы, точно такие же брови и ресницы, белая кожа, даже водолазка с высоким горлом – и та была белой. И что было в ней самым нелепым – она постоянно носила белые перчатки. В спальне девочек поговаривали, что у неё что-то с руками: какая-то болезнь или вроде того.

Новенькую звали Ника, так объявила на вечерней линейке Генриетта Альбертовна, или просто Гиена, – директриса интерната, полноватая женщина с ярко-накрашенным лицом и идеально уложенной прической. Витька уважал Гиену за её суровую безжалостность, за холодное равнодушие к ним, сложным, непослушным подросткам. Он с детства воспитывал в себе эти же самые качества и знал, как порой непросто оставаться хладнокровным. Но было в этой властной женщине и что-то такое, что отталкивало его – какая-то темнота во взгляде. Взглянешь и испугаешься…

Имя странной новенькой мало кто запомнил, в интернате не было имён, были клички. Клички возникали сами по себе, случайно. В самый первый день, когда Ника, понурившись, шла по коридору за Генриеттой Альбертовной, Витька прокричал ей в спину:

– Вот это моль к нам залетела! Срочно дихлофос! Люди, поделитесь дихлофосом!

Все вокруг засмеялась, и Витька с победным видом расправил плечи, ухмыльнулся довольно. Так Ника стала Молью.

***

Витьке Моль не понравилась: глаза большие, взгляд острый, буравит насквозь, губы бесцветные, упрямо сжатые. Ну а светлые брови и ресницы – это вообще выглядело так, как будто ее всю припорошило зимним инеем. Снегурка холодная, а не девчонка. К тому же, вся она была какая-то гордая, неприступная, независимая, как будто с самого первого дня бросала ему, Витьке, вызов. И пахло от нее странно – не хозяйственным мылом, которым все они тут мылись, а горьковатым весенним запахом цветущих ландышей. Это злило Витьку.

Воспитатель их блока Хельга Владимировна по кличке Жердь, наоборот, воспылала к новенькой заботой и любовью, и проводила с ней в первые дни много времени. Гиена тоже подозрительно ласково к ней относилась, несколько раз в день приходила узнать, как у нее дела. Это злило Витьку ещё сильнее.

Когда Витька с парнями подошли к Моли и хотели объяснить ей здешнюю иерархию и нерушимые порядки, она строго ответила:

– Мне совершенно не интересно, как вы тут живёте. Я здесь ненадолго.

– Куда ты денешься? Отсюда до восемнадцати выхода нет, – усмехнулся в ответ Витька.

– Сбегу, – тихим, уверенным голосом сказала девочка, резко развернулась и ушла.

Она ничуть его не боялась. Ну ничего, сломается! Витька ещё не таких гордых здесь ломал. На крайний случай, в интернате есть подвал. Из подвала еще никто прежним не выходил, все соглашались подчиняться Витькиным правилам, даже самые отъявленные негодяи. В подвале было темно, страшно, с потолка капало а в узких, темных коридорах гуляли сквозняки, наполняя их протяжными стонами.

Здесь раньше располагались камеры пыток, и жуткие, заброшенные устройства, похожие на станки, до сих пор стояли по разным углам. Иногда сквозняк завывал такими протяжными стонами, что, казалось, будто кто-то до сих пор отбывает в подвале интерната свое мучительное, вечное заключение.

Специализированный интернат для сложных подростков располагался в бывшей тюрьме. Поэтому корпусы были мрачными, темными, на узких окнах стояли решётки, а территория была огорожена высоченным забором. Жилой корпус интерната располагался в обшарпанном сером двухэтажном здании. Здесь было холодно, сыро, а в столовой, в поисках еды, бегали огромные остроносые крысы.

По вечерам в общей гостиной становилось немного уютнее – воспитатели зажигали керосиновые лампы, и каменные стены освещались теплыми мерцающими огнями. А когда было холодно, и директриса разрешала разжечь в гостиной большой камин, то становилось еще и тепло.

***

Витька в интернате был главным. Ему недавно исполнилось четырнадцать. Он был крепкий, смуглый и вихрастый. Черные волосы падали ему на лицо, лезли в глаза. Он то и дело отбрасывал их на бок нетерпеливым, резким движением. Голос у Витьки был низкий, слегка осипший, взгляд – холодный и злой, как у волчонка. Лицо его было некрасивым и вечно злым.

Витька был Батей – тем, кому подчинялись здесь все – от мала до велика. Это, передающееся здесь из поколения в поколение, звание он два года назад на протяжении нескольких месяцев отбивал потом и кровью – дрался с бывшим Батей-старшаком не на жизнь, а на смерть. Бои, по негласной традиции, проходили за территорией интерната – в лесу. Витька тогда обзавелся десятью новыми шрамами, лишился коренного зуба, но звание выбил. Старшака с сотрясением увезли в больницу.