Завидовала.

Всегда.

Сколько себя помню.

Всем, кто произносил это слово. Одно-единственное, совсем короткое.

Всем, кто произносил его по отдельности и вместе с другими словами. По случаю и без. Обращаясь к кому-то или рассказывая о ком-то.

На тех, кого словом этим называли, я смотрела с тайным, немым благоговением. И неизменно удивлялась, замечая в них какие-то чересчур обычные, чересчур бытовые качества. Не могла понять, почему они с таким – кажущимся? – терпением стоят в очередях или громко хохочут над собственными – собственными ли? – остротами.

На улицах, в метро, в лифтах я всё время оглядывалась, приглядывалась. Словно хотела обнаружить, разгадать, запечатлеть в памяти неповторимые черты – хотя бы одну чёрточку! – человека, которого могла бы я назвать этим словом.

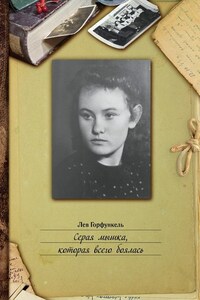

Я неутомимо искала этого человека. Важен был любой след. Самый незначительный. Постоянно перебирала в памяти всё, что имело бы хоть какое-то к нему отношение. Когда обрывочные зыбкие сведения, воспоминания о чьих-то воспоминаниях заводили в тупик, я принималась перебирать вещи, окружавшие меня и – некогда, возможно, – его.

У вещей есть память. Говорят, «тоже» есть, но нередко эта память гораздо надёжней человеческой. Нередко, но не всегда. Того, что было с ним непосредственно связано, к чему прикасались его руки, давно не стало.

А может, и вовсе не было? Как и его самого – в моей жизни?

Но почему тогда мне так отчаянно его не хватало, почему постоянно недоставало его дружбы, его покровительства, его любви?

Вновь и вновь – который десяток лет – я исследовала свой дом и всё, что имелось в моём доме, всё, что окружало меня с малых лет и окружает по сей день. Кладовка, антресоли, старинный, катастрофически рассохшийся письменный стол с множеством набитых всякой всячиной ящиков. Несколько разномастных чемоданов, вроде фибрового, без ручки, перевязанного закаменевшим ремешком. Ученические портфели, пухлые от моих зачем-то сохранённых, плотно слипшихся тетрадок по арифметике и русскому языку.

Едва ли не по году уходило на каждый ящик, едва ли не по два – на антресоль… А я всё искала. И – странно, невозможно поверить – нашла!

Нашла!

В вещах мамы, которой давно нет, в её старомодном ридикюле с тускло светящимися шариками бронзовой защёлки. В газовый шарфик, хранивший аромат древних духов «Красная Москва», были завёрнуты две исписанные твёрдым бисерным почерком открытки. Всего две.

Открытки самые обыкновенные, почтовые. Точно такие же присылали когда-то из районной библиотеки, напоминая о не сданных в срок книгах. В таких же когда-то грозились отключить телефон, если своевременно не оплатить.

Твёрдый бисерный почерк.

Я словно бы всегда знала его. Такой понятный, родной. Но невероятно было то, о чём он писал. В этих открытках он писал – обо мне. Писал – мне! Ждал встречи – со мной. «Вот победим и…» Шёл декабрь сорок первого. И всего второй месяц моей жизни.

Обыкновенные открытки…

Самым удивительным, завораживающим, гипнотизирующим было в них то самое слово, единственное, сокровенное, которое я так долго искала. Посылая мне, двухмесячной, – а может быть, и мне сегодняшней? – горячий фронтовой привет, он подписался новым, ещё непривычным для себя званием.

«Папа».

И я повторяю это прекрасное слово, столь простое и столь драгоценное, вчитываясь в расплывающиеся бисерные строки. Я повторяю его без конца, как заклинание, как молитву.

В этом слове – всё. Я буду повторять его всегда.

И счастливые слёзы долгожданной состоявшейся встречи текут и текут из моих глаз.

Принято считать, что зрение у кошек слабое. Однако кто это установил? Неизвестно. Как это доказать? Непонятно. Лично мне такая точка зрения кажется спорной.

Взять, например, мою кошку. Любит она на подоконнике посидеть, часами в белый свет всматривается. Отнюдь, думаю, не бездумно. Вертит головой, ушками шевелит, и кончик хвоста у неё так и дёргается.

Очень даже заинтересованно всматривается в мир кошка. Можно ли сомневаться в её зрении? Скорее, наоборот. Она, судя по всему, видит не так уж плохо. Если даже не лучше нас с вами.

Но что? Что она видит? Промельк голубей мимо окна? Галок, взлетевших вдруг над крышей соседнего дома? Вероятно… Но промелькнули голуби – и нет их. Осело, будто чаинки на дно стакана, беспокойное галочье племя. А кошка всё смотрит. Всматривается. И всё так же увлечённо.

Пытаясь определить, что же такое она видит, всматриваюсь и я.

Антенны. Провода. Окна домов.

Связка удочек на одном из противоположных балконов. Блёкло-голубые, обесцвеченные морозцем небеса. Деревья – серые, голые, бездыханные. Заслуживает ли это столь жадного внимания?

Старушка бредёт, авоська в её руке оттянута до земли, подтаявших сугробов касается.

Удочки антенн. Антенны удочек.

Но ведь суждено этим антеннам не рыбу из речных волн улавливать, а песню из эфира. Высокая судьба, что и говорить! Впрочем – кто знает? – может, они как раз и не отказались бы от скромного удела удочек, эти высоковознесённые металлические пруты? Выхватить из вод яростно бьющегося тяжёлого окунька – это тоже, согласитесь, приятно.

А вот с удочками всё наоборот. Наверное. Им бы в завидной роли антенн побыть, яблоко-песню с блёкло-голубых морозных небес сорвать в подарок людям. Или хотя бы той самой старушке. Бредёт она, старушка божья, по бесконечным тающим снегам города, оставляя на них объёмистой сумкой прерывающийся штрих-пунктир.

Невыносимо. Выдернув из шкафа и набросив на плечи цветастый павлово-посадский платок, выбегаю во двор. Свети, платок, озаряй снега эти!

– Бабушка, я соседская, давайте помогу! И… Ещё… Если не возражаете…

– А, подмогни, подмогни, внучка, – не дослушивает она, – а то… В магазинчике я была. Хлебушка булку прикупила, рыбки океанической. Теперь недельки две на мороз не выйду, – помолчала и добавила. – Если вообще выйду…

– Бабушка, вы не возражаете? Песню только что передавали, по радио… При помощи антенн-удочек… Нет! Удочек-антенн! – и я запеваю. – «Поручик Голицын, раздайте патроны, корнет Оболенский, налейте вина…».

Тёплое дыхание словно фонтаном бьёт из моего рта, и клубами пара разливается песня в холодном воздухе, колышется на лёгком ветерке.

Старушка одобрительно и беззубо смеётся. Её дыхание слабое, едва заметное, а смех – хрупкий, как тонкий лёд.

– Спасибо, внучка. Ты… Это… На учёте не состоишь?