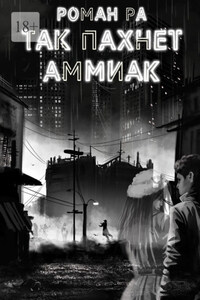

Этот город – чертовски чёрный, нескладный, с нестройными улочками и щербатыми дорогами, – пах серой и кислотой. День ото дня люди здесь в лихорадочной отрешённости делали одно и то же, не ставя высоких целей, не строя далеко идущих планов, и так проходили десятки лет. В серости монотонной жвачки жизни угасали, не успев родиться, и блуждали в облике бледных мертвецов среди до безобразного кривых высоток, не замечали под собой земли и мало-помалу вычерпывали носками башмаков холодные лужи, не обращали глаза к небу, обтянутому тёмной пеленой будто на веки осевших здесь туч. Время… замерло, остановилось. Или же оно никогда и не шло вовсе. С рождения застрявший в одном дне несчастный никогда не сможет в точности сказать, а было ли когда-то иначе.

Для иных стрелка часов всё-таки кое-как, рывками, но перемещалась по циферблату, делила сутки надвое – мёртвый день и живая, во всей своей полноте, ночь. Но их восприятие не отличалось особой популярностью в народе, поскольку даже развлекаться здесь умели немногие, а их развлечения вызывали у большинства ленивые приступы омерзения. Про таких людей не писали в газетах, не выпускали сюжетов по телевизору, лишь иногда из уст в уста передавали какие-то обрывочные слухи, преисполненные осуждением, совершенно обезличенные, высказываемые со столь же отсутствующим интересом, с каким обсуждают любое явление, знакомое всем и каждому от первого до последнего дня жизни.

Некоторые из таких ночных жителей, настоящие изгои, засыпали к утру, как комары на зиму, а вечером просыпались и, повинуясь глубинному зову, неспешно стекались на украшенные битыми стёклами крыши. Словно светлячки, тут и там вспыхивали тонкие огоньки, звякали ложки, скрипели жгуты. Как признак доброй воли, местная трубка мира, ходил по рукам одинокий шприц. Тихая ночь под звёздами брала свой старт с появлением луны и заканчивалась под первые лучи солнца. Волшебные часы в угрюмом мире, творимые человеком для самого себя. Их, изгоев, собственный рай, подальше от земной тверди, поближе к Царствию Божьему. От вечных мук монотонной и одинаковой жизни Эдем отделяло чистилище – достаточно тихое, чтобы задержаться, и слишком затхлое, чтобы остаться надолго. И когда-то изредка, а в последние дни особенно часто, вечер за вечером к ним пробиралась Девочка. Просто Девочка. Вроде бы двенадцати лет. Её имя когда-то прозвучало на этой крыше, но было унесено ветром в очередном откровении души. С детским любопытством она взирала на тощие, как манекены, фигуры, такие же неподвижные, столь же невозмутимо спокойные, неизменно одетые в массивные куртки с рукавами-лоскутами. Девочка, такая юная и ещё не познавшая в полной мере муки ада, в заточении которого оказалась за свой первородный грех. Как и все собиравшиеся здесь, она тянулась к звёздам, но не искала спасения. И это никому не мешало.

И тем не менее эти визиты, ставшие в последние никем не считаемые дни почти регулярными, не могли подолгу оставаться полностью лишёнными внимания. Мало-помалу в одном из немногих уголков искреннего миролюбия, под звёздами, среди битых стёкол и холодных порывов ветра, сдружились Девочка и Изгой. Её обрамлённое золотыми кудрями светлое лицо с восхищением смотрело в провалившиеся глаза иссохшего, мрачного мужчины, а он по памяти читал ей единственное знакомое стихотворение:

Вы помните ли то, что видели мы летом?

Мой ангел, помните ли вы

Ту лошадь дохлую под ярким белым светом,

Среди рыжеющей травы?

Она вслушивалась в каждое слово, игнорируя смысл, но упиваясь тяжеловесным, с хрипотцой, голосом. А звучал он спокойно и мерно, словно ход часов – живых и не застывших. И время от времени, под эти чтения, кто-то из обитателей Эдема, как тот же ангел, опьянённый золотом луны, степенно шагал к карнизу. И там раскидывал руки по горизонту событий увядшей жизни и уходил без остатка в ночь. Его, преисполненного искренним намерением устремиться ввысь и вернуться к состоянию небытия, находили поутру на мокром асфальте – отпечаток жизни в виде жирной кляксы. Его уход чтили бросками коротких, умиротворённо отрешённых взглядов, и снова загорались огоньки, звякали ложки, скрипели жгуты. Ещё глоток жизни перед смертью, шаг в нирвану и десять по крыше.

Где-то далеко, в совсем другой части города, потряхивали кривыми конечностями загноблённые холодным ветром редкие деревья – последние зелёные обитатели старого парка, огороженного обрывками проржавевшей изгороди. Зелёными они были лишь по названию, вся листва давно посерела, опала сухими хлопьями, разнеслась по городу и захоронилась среди прочих, отработавших свой срок вещей. Сам парк стал местом крайне непопулярным для большинства: среди выцветших лысеющих кустарников скрывались особенно опасные и для женщин, и для мужчин, люди, лишившиеся последних зачатков морали, прячущиеся как хищники в ожидании добычи, и тоже, уподобляясь течению жизни города, застывшие, казалось, навечно.

Неподалёку от парка жил ещё один хищник, но совсем иного толка – прятался не в тени, а очень даже на виду, вёл жизнь, вопреки здешним обычаям, активную, и каждый день изыскивал в ней смысл и удовольствие. Его страшные мысли предшествовали ещё более страшным действам, но его имя никогда не напишут в газетах, не произнесут с экранов, не упомянут даже на дежурных посиделках на кухне за чаем. И его извращённый ум всегда преследовал чёткие цели, действия строго отвечали поставленной задаче, он определённо знал, чего хочет, и прикладывал все усилия, чтобы этого не совершить, но из раза в раз как можно ближе подбирался к черте, чтобы вновь её не пересечь. Подобно Каину, убившему Авеля, Маньяк душил частичку себя, вновь и вновь обрекаясь на вечные скитания.

В очередной раз в окне забрезжил солнечный свет. Встал он бодро, внутри и снаружи приветствуя новый день, заправил постель, помочился, умылся, побрился, почистил зубы, поставил вариться кофе и закинул хлеб в тостер, щёлкнул плеер и под бодрый вальс Иоганна Штрауса приступил к утренней зарядке. Короткий завтрак, глоток свежего воздуха через приоткрытое окно, и вот уже пора собираться. Чёрные брюки, белая рубашка, по паре капель одеколона на грудь и шею, часы на запястье, скрупулёзно начищенные туфли, длинный плащ по погоде и шляпа Хомбург – по типу той, что носил Энтони Иден. Хлопок дверью, два поворота ключом в замке, и вниз по ступеням – жить.

В сером пейзаже судорогой жизни играла автобусная остановка, а на ней пятеро: старик, парочка заспанных студентов, отрешённая студентка и девушка около тридцати. Невысокая, стройная, на каблуках и в дамской шляпке, в руках розовая сумочка, в контраст голубым жакету и юбке. А что под жакетом? С такого расстояния не увидеть. Маньяк без спешки подошёл ближе, встал позади – около дурно пахнущего старика. Зелёная блузка, как же безвкусно. Нужно бы поскорее снять с неё всё это и приодеть поприличнее. В окне протащившейся мимо машины явственно отпечаталось её лицо. А макияж-то нужно наносить аккуратнее! Взять бы её за плечи аккуратно, но твёрдо, развернуть к себе, отчитать как девчонку. Матери у неё, что ли, не было?