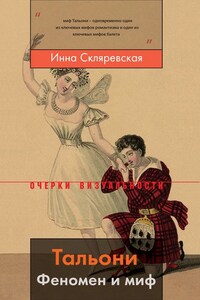

Тальони – воздух. Воздушнее еще ничего не бывало на свете.

Н.В. Гоголь

Мария Тальони была первой и, возможно, единственной танцовщицей, чье творчество и чей образ оказали столь сильное воздействие на умы своего времени. Через три четверти века подобный масштаб виделся у Анны Павловой, но Павлова все же в большей степени оставалась внутри искусства балета, тогда как значение Тальони универсально: она повлияла на культуру в целом. Сам же балет, который прежде был не более чем изысканным развлечением, в ее лице вдруг встал вровень с «высокими» искусствами: «Она поет, как скрипка Паганини, она рисует, как Рафаэль!» – писали о ней. Интеллектуалы и поэты обратили на балет свои взгляды, а тальониевская «Сильфида» стала неписаным манифестом романтизма, не менее знаковым, чем литературные тексты. Что в ту логоцентричную эпоху было абсолютно невероятно для бессловесного искусства танца.

Это с одной стороны, а с другой – именно искусство Тальони определило тот вектор, по которому пошел дальше балет. Причем дело не только в том, что впоследствии весь женский классический танец встал на пуанты. Влияние Тальони шире: ведь именно в ее спектаклях возникла эстетика так называемого «белого балета», развернутых кордебалетных композиций, где цвет стал эстетической, смыслообразующей категорией. И, наконец, именно в ее творчестве был дан толчок к сложению новой и устойчивой художественной системы, которая и поныне остается в классическом балете универсальной: балерина-протагонистка, окруженная унифицированным кордебалетом, который не просто является фоном, но аккомпанирует ее танцу и взаимодействует с ним.

Рассматривая образ этой артистки в истории культуры, можно говорить не только о ее творчестве и ее личности, но и об особом феномене Тальони. Этот феномен включает в себя три главных компонента.

Первый – собственно ее искусство, уникальное и не имеющее аналогов и в то же время вписанное в историю балета, повлиявшее на дальнейшее его развитие и связавшее старую и новую школы.

Второй связан с беспрецедентной популярностью Марии Тальони, выходящей, как мы сказали, далеко за рамки балетного мира: своего рода «тальониманией», сделавшей из нее фигуру, подобную тем, что в XX веке получили название «культовых».

Третий же связан с мифом Тальони, который стал складываться вокруг ее образа едва ли не сразу после начала ее карьеры: ее личность и искусство породили и продолжают порождать особую мифологию. При этом миф Тальони – одновременно один из ключевых мифов романтизма и один из ключевых мифов балета.

Мы употребляем здесь это понятие не в смысле вымысла – рода лжи, подменяющей реальность, – но в смысле круга образов и представлений, генерируемых реальным явлением. А также в смысле системы этих образов, которая начинает жить своей жизнью, отражая реальность, но не становясь идентичной ей[1]. И если понимание мифа, идущее от социологии и идеологии, дает формулу противостояния мифологии и истории, по которой за мифом ничего, кроме пустоты, не стоит, в нашем случае речь о другом. Миф Тальони основан на реальных фактах, за ним стоит реальная Тальони, как, скажем, за мифом Байрона стоит Байрон, за мифом Наполеона стоит Наполеон, за мифом Моцарта – подлинный Моцарт, за мифом Петербурга – подлинный Петербург. И наша задача – не разоблачать миф в пользу исторической правды, но отделить одно от другого, вычленить из мифа реальность, продемонстрировав методику, которая позволит это сделать, а также проанализировать аспекты исторической сущности мифа о Тальони.

Добавим, что непременными компонентами мифа подобного рода является также тайна и непостижимость (или неполная постижимость) реальности. Что же касается конкретно балета, то здесь еще один характерный признак устойчивых мифов – это интерес к ним балетмейстеров следующих поколений и эпох. Тайна была заложена в самом искусстве или даже в самой технике Тальони: она первая сочла необходимым не демонстрировать, а скрывать, маскировать сложность своего танца и своей техники, оставляя у зрителей ощущение предельной, безыскусной простоты – и необъяснимого чуда. С другой стороны, к образу Тальони балетмейстеры продолжали обращаться на протяжении всего XX века.

Довольно обширная литература о Тальони, начиная с первых рецензий и кончая современными исследованиями, тоже имеет отношение к нашей теме. В том, как менялось во времени соотношение восторга и наблюдения, соотношение реальности и идеала в восприятии фигуры Тальони, в том, как менялся здесь сам угол зрения, преломляется проблематика тальониевского мифа.

Литература о Тальони отчетливо делится на три части: сначала идут свидетельства очевидцев, затем – воспроизведение легенд и, наконец, позднейший пласт – исследования.

Необычайность искусства Марии Тальони была замечена критиками уже на первых, венских ее выступлениях (1822), однако основной массив восторженных отзывов о ней принадлежит более позднему времени, начиная с ее дебютов в Парижской опере (1827), и достигает апогея после «Сильфиды», главного, ключевого ее балета (1832). Показательно, что в этом же 1832 году музыкальный и театральный критик Кастиль-Блаз, на тот момент сотрудник влиятельнейшей парижской газеты «Journal des Débats», выпускает книгу по всеобщей истории танца под названием ни больше, ни меньше как «Танец и балет от Бахуса до М-ль Тальони»