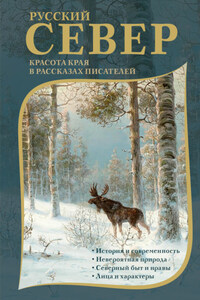

Верховое Заволжье – край привольный. Там народ досужий, бойкий, смышленый и ловкий. Таково Заволжье сверху от Рыбинска вниз до устья Керженца. Ниже не то: пойдет лесная глушь, луговая черемиса, чуваши, татары. А еще ниже, за Камой, степи раскинулись, народ там другой: хоть русский, но не таков, как в Верховье. Там новое заселение, а в Заволжском Верховье Русь исстари уселась по лесам и болотам. Судя по людскому наречному говору – новгородцы в давние Рюриковы времена там поселились. Преданья о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и «тропу Батыеву» и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре. Цел тот город до сих пор – с белокаменными стенами, златоверхими церквами, с честными монастырями, с княженецкими узорчатыми теремами, с боярскими каменными палатами, с рубленными из кондового, негниющего леса домами. Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа. Сокрылся он чудесно, Божьим повеленьем, когда безбожный царь Батый, разорив Русь Суздальскую, пошел воевать Русь Китежскую. Подошел татарский царь ко граду Великому Китежу, восхотел дома огнем спалить, мужей избить либо в полон угнать, жен и девиц в наложницы взять. Не допустил Господь басурманского поруганья над святыней христианскою. Десять дней, десять ночей Батыевы полчища искали града Китежа и не могли сыскать, ослепленные. И досель тот град невидим стоит, – откроется перед страшным Христовым судилищем. А на озере Светлом Яре, тихим летним вечером, виднеются отраженные в воде стены, церкви, монастыри, терема княженецкие, хоромы боярские, дворы посадских людей. И слышится по ночам глухой, заунывный звон колоколов китежских.

Так говорят за Волгой. Старая там Русь, исконная, кондовая. С той поры как зачиналась земля Русская, там чуждых насельников не бывало Там Русь сысстари на чистоте стоит, – какова была при прадедах, такова хранится до наших дней. Добрая сторона, хоть и смотрит сердито на чужанина.

В лесистом Верховом Заволжье деревни малые, зато частые, одна от другой на версту, на две. Земля холодна, неродима, своего хлеба мужику разве до масленой хватит, и то в урожайный год!

Как ни бейся на надельной полосе, сколько страды над ней не принимай, круглый год трудовым хлебом себя не прокормишь. Такова сторона!

Другой на месте заволжанина давно бы с голода помер, но он не лежебок, человек досужий. Чего земля не дала, уменьем за дело взяться берет. Не побрел заволжский мужик на заработки в чужудальнюю сторону, как сосед его вязниковец, что с пуговками, с тесемочками и другим товаром кустарного промысла шагает на край света семье хлеб добывать. Не побрел заволжанин по белу свету плотничать, как другой сосед его галка[1]. Нет. И дома сумел он приняться за выгодный промысел. Вареги зачал вязать, поярок валять, шляпы да сапоги из него делать, шапки шить, топоры да гвозди ковать, весовые коромысла чуть не на всю Россию делать. А коромысла-то какие! Хоть в аптеку бери – сделаны верно.

Леса заволжанина кормят Ложки, плошки, чашки, блюда заволжанин точит да красит; гребни, донца, веретена и другой щепной товар работа́ет, ведра, ушаты, кадки, лопаты, коро́бья, весла, лейки, ковши – все, что из лесу можно добыть, рук его не минует. И смолу с дегтем сидит, а заплатив попенные, рубит лес в казенных дачах и сгоняет по Волге до Астрахани бревна, брусья, шесты, дрючки, слеги и всякий другой лесной товар. Волга под боком, но заволжанин в бурлаки не хаживал. Последнее дело в бурлаки идти! По Заволжью так думают: «Честней под оконьем Христовым именем кормиться, чем бурлацкую лямку тянуть». И правда.

Живет заволжанин хоть в труде, да в достатке. Сысстари за Волгой мужики в сапогах, бабы в котах. Лаптей видом не видано, хоть слыхом про них и слыхано. Лесу вдоволь, лыко нипочем, а в редком доме кочедык найдешь. Разве где такой дедушка есть, что с печки уж лет пяток не слезает, так он, скуки ради, лапотки иной раз ковыряет, нищей братье подать либо самому обуться, как станут его в домовину обряжать. Таков обычай: летом в сапогах, зимой в валенках, на тот свет в лапотках…

Заволжанин без горячего спать не ложится, по воскресным дням хлебает мясное, изба у него пятистенная, печь с трубой; о черных избах да соломенных крышах он только слыхал, что есть такие где-то «на Горах»[2]. А чистота какая в заволжских домах!.. Славят немцев за чистоту, русского корят за грязь и неряшество. Побывать бы за Волгой тем славильщикам, не то бы сказали. Кто знаком только с нашими степными да черноземными деревнями, в голову тому не придет, как чисто, опрятно живут заволжане.

Волга – рукой подать. Что мужик в неделю наработает, тотчас на пристань везет, а поленился – на соседний базар. Больших барышей ему не нажить; и за Волгой не всяк в «тысячники» вылезет, зато, как ни плоха работа, как работников в семье ни мало, заволжанин век свой сыт, одет, обут, и податные за ним не стоят. Чего ж еще?.. И за то слава те, Господи!.. Не всем же в золоте ходить, в руках серебро носить, хоть и каждому русскому человеку такую судьбу няньки да мамки напевают, когда еще он в колыбели лежит.

Немало за Волгой и тысячников. И даже очень немало. Плохо про них знают по дальним местам потому, что заволжанин про себя не кричит, а если деньжонок малу толику скопит, не в банк кладет ее, не в акции, а в родительску кубышку, да в подполье и зароет. Миллионщиков за Волгой нет, тысячников много. Они по Волге своими пароходами ходят, на своих паровых мельницах сотни тысяч четвертей хлеба перемалывают. Много за Волгой таких, что десятками тысяч капиталы считают. Они больше скупкой горянщины[3] да деревянной посуды промышляют. Накупят того, другого у соседей, да и плавят весной в Понизовье. Барыши хорошие! На иных акциях, пожалуй, столько не получишь.

Один из самых крупных тысячников жил за Волгой в деревне Осиповке. Звали его Патапом Максимычем, прозывали Чапуриным. И отец так звался и дедушка. За Волгой и у крестьян родовые прозванья ведутся, и даже свои родословные есть, хотя ни в шестых, ни в других книгах они и не писаны. Край старорусский, кондовый, коренной, там родословные прозвища встарь бывали и теперь в обиходе.

Большой, недавно построенный дом Чапурина стоял середь небольшой деревушки. Дом в два жилья, с летней светлицей на вышке, с четырьмя боковушками, двумя светлицами по сторонам, с моленной в особой горнице. Ставлен на каменном фундаменте, окна створчатые, стекла чистые, белые, в каждом окне занавеска миткалевая с красной бумажной бахромкой. На улицу шесть окон выходило. Бревна лицевой стены охрой на олифе крашены, крыша красным червляком. На свесах ее и над окнами узорчатая прорезь выделана, на воротах две маленькие расшивы и один пароход ради красы поставлены. В доме прибрано все на купецкую руку. Пол крашеный, – олифа своя, не занимать стать; печи-голландки, кафельные, с горячими лежанками; по стенам, в рамках красного дерева два зеркала да с полдюжины картин за стеклом повешено. Стулья и огромный диван красного дерева крыты малиновым трипом, три клетки с канарейками у окон, а в углу заботливо укрыты платками клетки: там курские певуны – соловьи; до них хозяин охотник, денег за них не жалеет.