Эти сказы давно мной увидены в снах глубоких ночами зимними, и теперь поведать мне хочется сны, которые стали вещими.

Дело было там, где хребет из гор искривился своим позвоночником, под снегами тяжёлыми, мёртвыми изогнулся своими костищами, будто каторжник, с ног валящийся, словно сил не хватало, не мог держать больше грузных тех вековых оков. Он, бывало, вздохнёт обессилено, из последних сил поднатужится, распрямит свои плечи, расправится, от усталости избавляясь, – так, чтобы кости в спинище хрустнули, позвонки, хрящи, жилки, суставчики, передёрнувшись, шевельнулись все.

И идёт тогда зыбь, пробегает рябь, дрожь проходит от холки до копчика. Сразу дым пеленой поднимается… Трубку курит Горыня невидимый, не в затяг совсем – так, пошалиться, выпуская дым створожившийся, что клубами летит, извивается из кольца в кольцо, ходит вкруг горы белым облаком, да барашками кучерявыми прыгает дымок по откосам скал, летит кубарем да за валом вал.

Ну а коль великан затянувшийся невзначай дыхнёт не в ту дыхалку, перхота нападёт – гулко бухает, в кашле том громовом, оглушительном – кха-кха-кха! – нутряк выворачивает, да никак не может отхаркаться.

Сыплет с гор тогда снег лавиною, весь булыжником перемешанный, ходит всё ходуном, содрогается, так гудит-свистит, будто стонет плеть вдоль спины, ни пред кем не согнутою.

Сыплет с гор тогда снег лавиною, весь булыжником перемешанный, ходит всё ходуном, содрогается, так гудит-свистит, будто стонет плеть вдоль спины, ни пред кем не согнутою.

Там у самых подножий великих гор белоснежною тьмою схоронены тайны, кои давно уж раскрыть пора, да никто ещё не посмел пока, даже рта открыть не отважился.

Вот и я говорю их с оглядкою, страхом – тем, что тенями ветвистыми в сумраке ночи на тебя ползут и на кожу дрожью кидаются, мурашами большими по ней бегут. И от ужаса темя колется, волоски на затылке шевелятся, дыбарем поднимаются… Жуть такая, что встанешь как вкопанный, хочешь заорать, а кричать невмочь: тяжелеет язык, наливается, будто то не плоть, а свинец во рту; кое-как прохрипишь – хрип тот глотку жмёт, как клешнёй её перехватывает.

Там у самых подножий великих гор белоснежною тьмою схоронены тайны, кои давно уж раскрыть пора, да никто ещё не посмел пока, даже рта открыть не отважился.

Вот и я говорю их с оглядкою, страхом – тем, что тенями ветвистыми в сумраке ночи на тебя ползут и на кожу дрожью кидаются, мурашами большими по ней бегут. И от ужаса темя колется, волоски на затылке шевелятся, дыбарем поднимаются… Жуть такая, что встанешь как вкопанный, хочешь заорать, а кричать невмочь: тяжелеет язык, наливается, будто то не плоть, а свинец во рту; кое-как прохрипишь – хрип тот глотку жмёт, как клешнёй её перехватывает.

Вам признаюсь: мне трепетно, боязно тайны той вековой отворить затвор, вдруг меня да увидит, услышит он – сторожила тех необъятных гор.

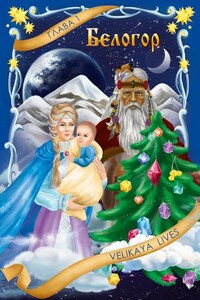

В бытие своем спрятан крепко он, точно волк, от стаи отбившийся, жизнь ведёт человека-отшельника старый-старый шаман Белогор.

Он живёт на такой высоте большой, куда даже след зверя дикого – и того никогда добрести не мог. Застывал зверь у этих высоких скал, ледяной колотушкой с них скатывался. Что уж зверь, если птице – и той не дана сила крыл к высоте той подняться.

Белогор в снегу ход-лазеечку протоптал к горе. Лабиринтом она извивается да к его норе. Занавесил он шкурой медвежьею узкий вход в своё обиталище, и висит мордой вниз мохнатою, зыркает пустыми глазницами, выпустив клыки угрожающе.

Обжился шаман там, да уютно так: из бревна сосны сколотил лежак, щели мхом забил, корой тонкою да поверху накрыл суконкою. Смастерил себе печку-каменку, пылко-рьяную, жгучую, жаркую. Как растопит её – горячо печёт, огонь в топке ревёт, извивается, докрасна камень раскалит, тот аж светится, изнутри горит. Стоит пекло, жар – хоть в тайгу беги иль скидай портки – голяком ходи.

Стены каменны поувешаны всякой снедью шаманской да утварью: там и выползни на крючьях висят, костяки, клыки да пучки из трав…

Он пещерою, будто гортанью, скрыт, будто бы кадык в полости сидит.

И настоль Белогор изучил гор нутро, что вслепую проходит все впадины, все ходы подземные ведает. Этим он порой и забавится: руку вытянет, ею поведёт, позажмурит глаза да вслепую идёт. Явно зверь в темноте – движется на слух, ходит нос ходуном, обостряется нюх. Тайники обходить он большой мастак: ни на миг даже не остановится, не запутается ни на шаг.

За века так с горами сроднился весь, что не только он сторожит хребет, а и сам хребет за шаманом след заметает, вильнув своим копчиком.

Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru