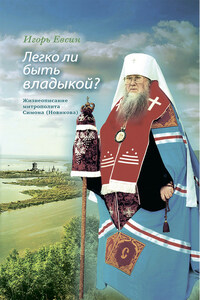

Однажды вечером уставший от повседневных архиерейских забот рязанский архипастырь митрополит Симон (Новиков; 1928–2006) попросил своего келейника:

– Прочитай-ка ты мне, братец, какую-нибудь сказку Пушкина.

Келейник взял книгу и начал читать:

– Жил старик со своею старухой…

Владыка Симон оживился, глубоко вздохнул и сказал:

– Хорошо…

Сколько раз мне приходилось читать или слышать эти строчки из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», а вот даже на ум не приходило, чтобы о них можно было так отозваться.

А ведь это действительно хорошо, что два человека, однажды связав свои судьбы, при разных характерах (жена сварлива, а муж смирен, жена стяжательна, а муж бескорыстен) дожили вместе до глубокой старости. Заметить в простых строчках сокровенный смысл можно, только обладая добрым, творческим мышлением.

– Да… Но каков этот старик! – сказал по прочтении сказки владыка Симон. – Его смирению можно только удивляться. Добрый монах из него бы получился, да Господь ему другую стезю уготовил – свою жену, какая бы она сварливая ни была, в старости поддерживать. И смиряться, несмотря на ее вечные укоры и ругательства. Потому и ссор-то у них не было. Жили да были старик со старухой… Хорошо…

Митрополит Симон любил и ценил русскую классику, да и сам с юных лет тяготел к творчеству. Впрочем, это для крестьянских ребятишек обычное явление, ведь сам по себе крестьянский труд, постоянное общение с природой располагает человека к созерцанию красоты созданного Богом мира, к творческому выражению своего умиления пред этой красотой. Неслучайно первый на земле поэт, псалмопевец Давид, был из пастухов…

Крестьянский сын Сергей Новиков (таково мирское имя владыки) с юности писал стихи. До нас дошло стихотворение «Накануне праздника Покрова Божией Матери», датируемое 27 января 1950 года, то есть тем временем, когда Сергею было двадцать два года.

В этом стихотворении описывается трогательное народное предание о мальчике, круглом сироте, которого, по предсказанию умирающей матери, приютил добрый человек.

С тех пор прошло времени много,

Героев моих нет и в живых,

Но образы их на устах у народа,

И веет теплом от рассказов о них, —

пишет в этом стихотворении Сергей Новиков, знавший и уважавший благочестивые предания своего народа. Еще одно дошедшее до нас стихотворение того периода называется «Счастье». По сути это стихотворное размышление о предназначении человека. Вот что в нем говорит юный Новиков:

Не в личном благе наше счастье,

Не в утолении страстей.

Желанья наши, наши страсти

Покинут нас в немного дней.

Но не исчезнут добрые дела,

Которые украсят честный труд.

Лишь добрые дела и чистая душа

Плоды достойные нам принесут.

Даже когда Сергей поступил в Московскую духовную семинарию, он продолжал писать стихи.

Силы небесные Крест окружают.

К тайне смерти желают приникнуть они.

Эти строчки одного из его стихотворений в какой-то мере можно назвать частным творческим богословием.

Учась в семинарии, Новиков не ограничивался курсом учебной программы. Читал русскую классику – Пушкина, Гоголя, Достоевского. О последнем писателе в шутку говорил: «Читать Достоевского – это наказание, а не читать – преступление…»

Почему так иронично отозвался о Достоевском Сергей Новиков? Вероятно, потому, что, имея философский склад ума, все-таки по своей натуре был лириком. Любил поэзию Есенина и церковные песнопения. Будучи семинаристом, он с радостью нес клиросные послушания в Покровском академическом храме московских духовных школ. Там он усваивал русскую традицию церковного пения. Клиросное послушание проходило за ранней литургией, а также во время совершения параклисиса с акафистом в честь Покрова Божией Матери. В пятницу вечером в честь Нее пели канон и читали акафист.

Об акафистах Божией Матери митрополит Симон говорил так:

– После песнопений Господних нет для Бога славнее и для нашего слуха сладостнее песней, воспеваемых нами в честь Царицы Небесной.

Так же высоко он ценил и акафист преподобному Сергию. «Церковные песнопения, – писал Новиков в одном из семестровых сочинений, – чтение кафизм, паремий, которое мы постоянно слышим в церкви, служат нам к усвоению библейских повествований».

Однажды за любовь к акафистам семинарист Сергей Новиков вызвал гнев ярославского уполномоченного по делам религий. Находясь на каникулах у себя на родине, Новиков дерзнул вслух прочитать акафист у почитаемого народом святого источника.

«Как-то я поехал в Ярославль в епархиальное управление, – вспоминал митрополит Симон. – Секретарем там был тогда иеромонах Никодим (Ротов) – будущий митрополит. Во время нашего с ним разговора раздался звонок. Отец Никодим взял трубку. Звонил представитель коммунистической власти, уполномоченный Совета по делам религий, который выражал недовольство тем, что какой-то учащийся семинарии читал акафист на источнике. Оказалось, что кто-то доложил властям о “несанкционированном мероприятии” на источнике.

– Я прошу вас узнать, кто был на источнике, и сообщить мне о нем, – сказал уполномоченный.

Отец Никодим не мог не заметить, что я покраснел при этом разговоре, но ничего не сказал. На другой день он позвонил уполномоченному.

– Я искал этого учащегося, – сказал отец Никодим, – но не нашел. Кто он такой – неизвестно, но если удастся что-то узнать, то я вам непременно сообщу».

Этот случай наглядно показывает то сложное для верующих время, в которое жил митрополит Симон. Однако никакие времена не сделали его казенным человеком. Ни сталинская казарменность, ни хрущевские гонения, ни брежневское давление. Владыка всегда был человеком живым, энергичным, творчески мыслящим. Он интересовался литературой, музыкой, живописью. Хорошо знал творчество Рафаэля, Микеланджело, Леонардо да Винчи. Любил поэзию Некрасова, Аксакова, Никитина, Есенина. Однако именно в православной вере находил то, что выше всяких искусств.

Рязанский художник диакон Анатолий Жутаев рассказывал, как однажды митрополит Симон на ходу сочинил примечательное четверостишие. Случай этот произошел после освящения Никольской церкви в рязанском городе Рыбное. За торжественной трапезой владыка Симон попросил его рассказать что-нибудь об искусстве. Отец Анатолий рассказал ему о картинах художников и поэзии эпохи Возрождения, а потом прочитал свое стихотворение о Евпатии Коловрате. Оно заканчивалось так:

Мы будем жить с тобою, брат,

Как жил Евпатий Коловрат.

Владыка Симон подумал-подумал и сказал:

– Хорошее стихотворение, только вот концовочку надо бы усилить. Например, написать так:

Мы в нелегкую годину

Не будем прятаться за спину,

Сражаться будем, братия,

Как воины Евпатия!