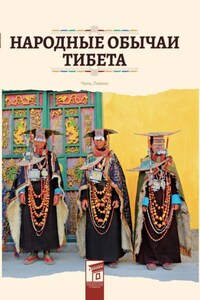

Тибетское нагорье, которое имеет среднюю высоту 4000 м над уровнем моря, иногда называют третьим полюсом Земли, потому что именно здесь находится самая высокая горная вершина планеты. На протяжении тысячелетий тибетский народ создавал в этой волшебной стране великолепную культуру. Ее важную часть составляют народные обычаи, отражающие уникальные особенности жизни на заснеженном плато.

Формирование и развитие тибетских народных обычаев проходило в течение долгого времени. Следы древнего человека на Тибетском нагорье относятся к очень отдаленному периоду: люди поселились здесь, по разным данным, 10 – 50 тысяч лет назад. Тибетские народные обычаи, которые существуют сегодня, начали формироваться в эпоху неолита, примерно 4 – 5 тысяч лет назад. Обнаружение руин двух первобытных деревень в округе Каруб, района Чамдо, Койгуне и Лхасе дает представление о том, как жили древние люди в Тибете. Мы можем уловить проблески их материальной и духовной жизни в находках, сделанных во время раскопок.

Во времена династии Тан (618 – 907 гг. н. э.) Тибет был известен как царство Тубо. Это был период культурного расцвета, и формирование народных традиций двигалось семимильными шагами. Основные обычаи и традиции региона сформировались именно в эту эпоху, они стали частью повседневной жизни, продолжали развиваться и оказывать влияние на следующие поколения. После окончания эпохи Тубо тибетские народные обычаи шли в ногу с социальным прогрессом, они включились в культурный обмен между этническими группами и стали значимым элементом тибетской культуры. Тибетские народные обычаи имеют долгую историю и уникальные особенности, обусловленные своеобразием данного региона.

Географическое положение – один из наиболее существенных факторов, повлиявших на формирование отличий тибетских народных обычаев от обычаев других регионов.

Тибет называют крышей мира, и горы опоясывают его как драгоценное ожерелье. К северу от него находятся горные хребты Куньлунь и Танггула; в центре – горы Гандисе-Ньянчен Тхан-глха; Гималаи расположены на юге, а горы Хенгдуань обрамляют его с востока. Эти горные образования составляют основу Тибетского нагорья.

Великолепные пейзажи: горные хребты Тибетского нагорья

Ландшафт Тибета естественным образом разделен на несколько отдельных частей. Северное плато (которое включает в себя плато Али) лежит между горами Куньлунь, Танггула и Ганди-се-НьянченТханглха. На тибетском языке эта обширная область называется Чангтанг (плато на севере). Между горами Ганди-се-Ньянчен Тханглха и Гималаями находится долина южного Тибета. В горных долинах протекают могучая река Ярлунгцангпо и ее притоки – Лагазангбо, Ньянгчу, Лхаса и Ньянгку. Далее на юг уходит Гималайская горная область, которая включает в себя южные и юго-восточные склоны Гималаев. Наконец, у восточных берегов рек Ну, Ланьцан и Цзиньша (верховья реки Янцзы) находятся глубокие ущелья в горах Хендуань.

Эти уникальные географические условия способствовали формированию самобытных народных обычаев Тибета. Обширное северное плато возвышается более чем на четыре тысячи метров над уровнем моря, что объясняет здешний холодный климат.

Северо-восток Тибета – это район пастбищ и скотоводов, склоны гор покрыты лесами, в долинах – пашни. Многочисленные озера и пересекающиеся реки образуют здесь рай дикой природы и идеальные пастбища. Поскольку природные условия в Тибете отличаются большим разнообразием, на протяжении столетий люди переселялись с места на место в поисках лучшей воды и пастбищ, создавая кочевую культуру с ярко выраженными региональными особенностями.

Река Ярлунгцангпо делает поворот в Гуогуотанге вокруге Меток, префектура Ньингчи

Южная долина находится на высоте 2700 – 3700 метров над уровнем моря. Глубокий плодородный слой здешней почвы создает отличные условия для сельского хозяйства. Начиная с мифической эпохи «превращения обезьяны в человека», люди возделывали здесь поля, занимаясь земледелием. Обширные долины в среднем течении реки Ярлунгцангпо считаются колыбелью тибетской цивилизации. Считают, что первые жители Тибета осели именно в этих местах, в долине Ярлунг, здесь появились первые земледельческие угодья, первый дом и первый правитель цампо.

В восточном Тибете реки Ну, Ланьцан и Цзиньша протекают сквозь великолепные горы, где климат меняется в зависимости от высоты. Семьи местных жителей обитали в домах, построенных вдоль гор, и занимались земледелием и скотоводством.

Южные и юго-восточные склоны Гималаев отличаются умеренным климатом с обильными дождями. Густые влажные леса являются домом для разнообразных видов животных и растений. Это означает, что прежде местные жители жили охотой и собирательством, а также традиционным земледелием. Такие географические различия предопределяли неодинаковый образ жизни людей, производства пищевых продуктов и строительства жилья.

Тибетские народные обычаи отличаются от существующих за пределами нагорья из-за уникальных географических особенностей. Кроме того, как гласит местная пословица, «у каждого ламы есть школа, в каждой области есть диалект». Вместе они образуют красочный калейдоскоп народных обычаев.

2.Этнические особенности

Тибетские народные обычаи создавались местными этническими группами. Если тибетцы в основном населяют снежное плато, другие народности – монпа, лхобы, денги и шерпы – расселились по южным и юго-восточным склонам Гималаев. Населяя Тибетское нагорье, каждая из этих этнических групп внесла собственные черты в народную культуру: от различий в языке до особенностей обрядов, религиозных праздников, а также черт национальной кухни, одежды, жилья и способов передвижения. В определенной степени этнокультурные и географические особенности взаимообусловлены.

Статуи Сонгцена Гампо, принцессы Вэньчэн и принцессы Тритсун в храме на вершине гробницы Сонгцена Гампо

Хотя этнические группы в Тибете живут в относительно независимых географических областях, все они населяют Тибетское нагорье, и между ними в экономике и культуре прослеживается глубокая историческая связь. Народные обычаи, созданные всеми национальными группами Тибета, образуют единую, но и многоликую культуру. Народные обычаи – это уникальная эмблема этноса, отражающая дух всех этнических групп региона.

3.Особенности интеграции

Взаимопроникновение тибетских народных обычаев включало восприятие внешних культур, обмен между этническими группами и слияние религиозных и светских практик.

Расположенный в самом сердце Азии, Тибет был центром Восточной, Южной и Центральной Азии. С точки зрения культурного распространения Тибет – это точка, где столкнулись и сошлись культуры Восточной, Южной, Центральной и Западной Азии. С древних времен Тибет поддерживал связь с соседними регионами. Еще в эпоху неолита он имел культурные связи с Центральной и Южной Азией. Здешняя цивилизация была тесно связана с китайской, образовавшейся вдоль реки Хуанхэ. Во время и после эпохи Тубо связи в политике, экономике и культуре между Тибетом и прилегающими регионами, особенно центральными равнинами к востоку, продолжали расширяться. Буддизм из Индии и Непала, а также конфуцианство из районов центральных равнин оказали значительное влияние на развитие тибетской культуры. Ассимиляция извне предполагала процесс слияния и адаптации. Новые культуры проникались «духом Тибета». Благодаря постоянному контакту внешние влияния приспосабливались к местной культурной среде. По этим причинам тибетская культура никогда не теряла своих особенностей и в конечном итоге стала доминирующей во всем регионе.