Долгой ночью было морозно, белый крупитчатый налёт пал на грозди рябины. От холода они покраснели пуще прежнего. Но такой ясный, хороший пришёл рассвет, что и рябины, и весь лес скоро забыли про студёную ночь. Среди тёмных сосен вспыхнули пламена клёнов. Под шапками охряных с прозеленью дубов поплыли лёгкие паутинки. У опушки высветилась нежная пена лишайников на вросших в землю валунах. Запахло прелью и грибами, а возле реки – гниющими водорослями. В синей воде отразился шиповник: свою листву он уже почти потерял, но был сплошь обрызган кровью ягод.

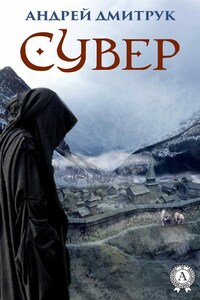

Вблизи от большой реки Ардвы стоял град суверов Гопалар. Подходя с юга, лес обрывался у его околицы. Сейчас град был повит кисейным туманом, но всё ярче виднелись дома, окружённые садами. Дома были высоки, в три-четыре жилья. По брусчатым стенам шли рядами окна, забранные медной сеткой со слюдяными кругляшами: двух одинаковых окон нет, каждое – со своей резьбой на раме и наличнике, со своей росписью ставен. Вверху фасады круглились закомарами; покатые кровли пестрели деревянной чешуёй – алой, синей, жёлтой, белой. Кое-кто из хозяев ещё и по стенам вывел пояски или целые узоры из разноцветных плашек. Над каждым домом высились терема, их венчали шатры либо луковицы, отменно пёстрые, со спицами, на которых сверкали золочёные солнца, радужные петухи.

От дворов принёс ветер запахи горячего хлеба, блинов, свежей браги. Хозяйки куховарили с ночи, готовясь к торжеству. Мычали выгоняемые общинными пастухами на зелёный ещё луг коровы, заходились лаем псы. В загоне глухо протрубил, требуя корму, домашний индрик.

На Приречном конце града, в гавани, ветер качал у берега рыбацкие челны и большие ладьи, нёсшие на изогнутом носу резную голову лебедя, а на единственной мачте – ныне свёрнутый цветной парус. На другом конце, Суриновом, изо всех градских усадеб собирался люд. И вот, грянув оттуда, иные звуки перекрыла музыка. Ударили бубны, залились дудки. Вместе с утром начинался праздник.

От Суринова конца – широкая утоптанная дорога вела на пологий холм. По обе стороны от неё лежали луга, сизо-чёрным отливали паровые пашни. Вершина холма была плоской, хоть тысяча человек на ней пляши. Но далее сплошной стеной вставали гранитные скалы. Богам ведомо, откуда в равнинном приморском крае Сувера, вдали от великого хребта Хары, взялась эта крутая серо-коричневая гряда. Не менее, чем на десяток дневных переходов – днищ, тянулась она с юга на север, постепенно понижаясь в обе стороны и исчезая в лесах. Можно было подумать, что сама Матерь Сырая Земля воткнула в свои кудри каменный гребень.

Для градчан – цепь скал заслоняла раннее солнце, тени её тянулись по всему холму. Дорога вела к храму, а за ним, в самой высокой, серединной части гребня, восседал на лебеде Солнцебог.

Прямо из скалы высекли эту статую безвестные древние ваятели. За головой гиганта, вдесятеро превышавшего ростом самые старые деревья, сняли верхнюю часть гряды, так что лик бога рисовался в проёме, на фоне неба. Сурин, зовомый также Гопалой, был кудряв; от головы его расходились девять острых лучей, уже частично обрушенных. Язвы времени виднелись на обнажённом торсе. Бог улыбался, держа вниз ладонью правую руку. В молодом лице его и в загадочной усмешке проступало нечто женственное. Могучий лебедь, осёдланный Сурином, далеко раскинул крылья – конец одного из них был обломан давним землетрясением – и шею протянул в сторону града. Полураскрытый клюв словно издавал победный клич.

Перед лебединым клювом, сейчас – в глухой тени скал, высился храм Солнцебога. Во граде слыл он самым почитаемым. Наличники с кружевными фронтонами обрамляли большие окна; резные карнизы бежали поверх белых стен, украшенных знаками шагающего солнца, пурпурными коловратами. Столбы, державшие навес крыльца, были покрыты спиральной резьбой. Многоцветная кровля стояла шатром, верх его был срезан.

Трое священников-гопаланов, одетых в белое, ждали у ступеней крыльца; все – глубокие старики с пушистыми, колеблемыми ветром бородами. Из-под снежных бровей смотрели они, как, взойдя от града на холм, близится шумная, приплясывающая толпа: мужчины в праздничных рубахах и кафтанах, женщины в лучших своих платьях, обременённые многими ярусами нашейных цепей и бус. Иные сплели себе венки из дубовых и кленовых листьев, украсили шапки осенними цветами.

Впереди всех шёл Ратхай, выборный глава градской общины – ганы; старший в роду, дома которого занимали большую часть Суринова конца. На могучие плечи ганапат накинул плащ цвета клюквы, схваченный драгоценной пряжкой; лисья шапка с парчовым верхом покрывала седеющие кудри. Топорща пегую, каштановую с проседью, бороду, Ратхай озорно поглядывал вокруг маленькими острыми глазками. Лишь ради соответствия сану он опирался на посох из кости индрика; походка была юношески легка.

За Ратхаем следовала пара, которой сегодня надлежало слить воедино свои судьбы: Ваюр, сын Сидхана, племянник ганапата, и Агна, дочь бочара Якши. Лица их были не по возрасту строги.

Справа и слева от жениха с невестой – двое одетых в шкуры виданов, с разрисованными под звериные морды лицами, вели на поводках огромных серых медведей. Видимо, перед выходом кто-то дал последним по глотку сладкой браги: во всяком случае, звери то шли спокойно, то вдруг начинали вертеться и порёвывать, пытаясь высвободиться из ошейников. Встав на задние лапы, они оказывались чуть ли не вдвое выше человека, – но смелые, привычные виданы-зверуны быстро укрощали своих питомцев. Медведи должны были отпугивать нечисть из нижнего мира, буде та вздумает пристать к Агне с Ваюром и навести порчу на них и на будущее потомство.

За парой готовых кобожению, за её двуногой и четвероногой охраной, – шли родители жениха и невесты: чем-то похожие друг на друга, сутулые, убелённые годами отец с матерью Агны, а рядом – вальяжный, с большим животом шорник Сидхан и его столь же дородная, в шёлковом головном плате под золотым обручём, пышно одетая супруга.

Далее степенно, опираясь на посохи, шагали вечевые старцы. Они могли быть ещё не стары, как, например, глава кузнечного братства, Питар, – но именно так называли градских старейшин: знатнейших мастеров и хозяев больших усадеб. А уж вослед старцам валили, почитай, жители обоих концов, Приречного и Суринова, – человек до двухсот, все взрослые градчане, кто только мог передвигаться или не сидел при больных родичах и малых детях. Многие, собираясь, и сами хватили хмельного – и теперь веселились, как могли. Кто лупил в пастушью барабанку, кто дудел в свирель, а то и просто драл глотку, выкрикивая любимую песню, – но, как ни странно, вся эта разноголосица сливалась в гармоничный шум.