С месяц мы еще втайне надеемся.

Еще стоит Мадрид.

Нас могут позвать. Мы к этому готовимся.

Мне даже кажется, что этот пустынный кусочек побережья Средиземного моря, эти проволочные ограждения, эти толпы – остатки республиканской армии за проволокой – все это только второй, пусть более грандиозный, Баньер де Люшон, где интернировалась бежавшая из-под Уэски 31-я дивизия. Недолгосрочный лагерь, временное пристанище и ничего больше. Отдохнем, как тогда, весной тридцать восьмого, рассортируемся – кто за Республику, а кто домой или в кусты, и снова вернемся.

Лагерь Сан Сиприен (февраль 1939 г.).>*1

Только там, на спортивном стадионе, было гораздо теплее. Не было этого промозглого холодного ветра с моря. Он свирепствует в эту пору по всему побережью, этот проклятый самум[1]-мистраль[2]. Здесь, у нас, у прибрежной деревушки Сан Сиприен, на песчаном пляже. И у Аржелес сюр мэр – южнее, ближе к Испании – к Порт Боу, где на таком же песчаном пляже залегли остатки армии Модесто.

Лагерь Аржелес сюр мэр.>*2

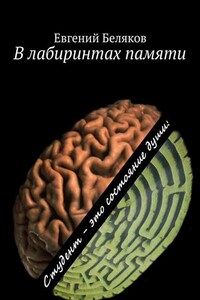

Аэрофотосъемка лагеря Аржелес сюр мэр (февраль – март 1939 г.).>*3

Этот проклятый самум-мистраль! Он засыпал первые дни нас и наши окопчики-лежанки холодным песком. Он выдувает сейчас остатки тепла из наших приземистых, полузанесенных песком, наспех, из ворованных досок сколоченных бараков.

Но он уймется, этот несносный ветер. И монотонный, надоедливый гул морских волн тоже. И военный врач латвиец Бахрах перестанет требовать от меня: «Переведи господину лейтенанту – еще один столбняк, нужна сыворотка, срочно, много». Он ругательски ругает «тюремщика Марти[3]» за террор в тылу и на фронте, но от ворот интербригадовского отсека-загона, от крохотного санитарного барака не отходит.

Нас позовут, такие слухи ходят, и мы построимся для переклички.

А там, в Испании, еще борющейся Испании, все это покажется дурным сном.

И этот марш от границы, длившийся весь день и большую часть ночи. И этот растянувшийся по пляжу на километры, еще ограждаемый проволокой лагерь. И эти опереточные, ярко раскрашенные шоколадные марокканцы – морос на юрких косматых лошаденках и темные, как ночь, сенегальцы.

Не так-то просто убежать, пробраться в Париж – в Советское консульство за обещанным.

Нет, мы не демобилизованы, мы боремся за наше существование. За ослабевших. За спайку.

«Яуна циня» – «Новая борьба» – первая стенгазета в нашем отсеке. Молодцы латыши, хозяйственный народ. Молодец командир латышской роты – последний начальник сводной польской бригады Рудольф Вилкс (Лацис). Молодцы Чиспа[4], Ратниек, Палкавниекс, Жанис Фолманис, веселый большеголовый Беньямин Кур… Всем другим интербригадовцам отсека, даже дружным немцам Людвига Ренна, такие ребята – пример. В их уже электрифицированном бараке чистота и порядок. (А чистота – это здоровье, это мораль бойца.)

Мы уже восстанавливаем партийную организацию. Впервые мы вместе. Не то, что в Испании. Все оставшиеся в живых. Остатки итальянской, немецкой, польской, югославско-балканской бригад, артиллеристы все больше дальнобойных батарей, врачи и оружейных дел мастера, полиглоты-переводчики, политработники и военные советники (рангом поскромнее), командиры-хефес и рядовые (пехотинцев меньше). Из интербригадовцев нет здесь рослых линкольновцев, бравших Бельчите. Их уже приняла их родина. Они уже на свободе. По домам разошлись и французы из «Марсельезы».

Впервые все вместе, все старые друзья-возвращенцы, знакомые и незнакомые оборонцы, и просто русские-антифашисты, и говорящие по-русски евреи-палестинцы. Все вместе – лица без гражданства – син насионалидад, в роте бывшего парторга возвращенцев и капитана-артиллериста Ларионыча, в дощатом не ахти как сварганенном приземистом бараке.

Здесь так потрясший меня на том оборонческом митинге-диспуте огромный усатый косноязычный Петя Рыбалкин, веселый таксист Коля Лосев, застенчивый очкастый Миша Гафт и степенный молчаливый Георгий Шибанов из группы тех чудесных ребят русской секции шоферов СЖТ[5], которые в возвращенцах официально не числились, глаза Сюрете Женераль[6] не мозолили, но дело делали, и воевать все вместе в Испанию поехали. Только Павлик Пелехин из той группы да Коля Роллер с Димой Смирягиным где-то в другом лагере. Может быть, в Аржелес сюр мэр. Там, где Балковенко из нашей первой возвращенческой тройки добровольцев и другие ребята. А, может быть, в Париже.

Мы тоже боремся за сплоченность рядов, за чистоту и опрятность. И досаждаем этим нашим соотечественникам:

– Товарищ Иванов! Ты когда последний раз ноги мыл?

– На Эбро, товарищ Журавлев, на Эбро, – отшучивается нескладный, с клыком во рту, инструктор-пулеметчик Иванов, – форсировали Эбро вплавь, вот и пришлось не только разуться, но и раздеться.

– Сейчас же мыться, – супит брови похудевший, измотавшийся Борис.

…А ла плая… а ла плая (на пляж!), – несется многоголосый саркастический хохот-крик. И, устроившийся было тут же за бараком оправляться боец, покорно поднимает уже опущенные штаны, и плетется к морю – к многокилометровой траншее-уборной.

Пляж этот, донельзя загаженный и пахучий, мы именуем – «Авеню Даладье». Это в отместку за «помощь» Испанской Республике, за «радушный» и «теплый» прием защитников демократии, за куски хлеба[7], которые в первые дни забрасывали в загоны[8] из грузовиков, за холод и за вшей.

Но есть в этой издевке и неуловимый трагизм. Как далеко в прошлом улыбающиеся, обнимающие друг друга победители, вожди победившего Народного фронта Даладье, Леон Блюм, Морис Торез! Медовый месяц альянса демократии. Клятвы в верности. Как далеко Париж нашей, моей молодости. Незабываемый, бурливший, кипевший, мечтавший народный Париж.

Народного фронта больше нет. Он рушится там, в покинутой всеми, окруженной врагами Испанской Республике. Ее дни сейчас сочтены[9]. Автомобильный радиоприемник, тайком водворенный в электрифицированном, примерном, образцовом бараке латышской роты, доносит нам ее предсмертные конвульсии. Уже клубится в межпартийной драке иссушенная трехлетним горем-страданиями испанская земля. Последний островок борющейся демократии. И это – страшно.

Рухнет эта спайка и у нас, если мы не будем бороться. Давно идет «шапочный разбор». Устраиваются ведь некоторые! И наш загон-отсек покидают счастливчики. Советники-интербригадовцы латыши Ратниек, Вецгайлис… За ними мой комбриг Рудольф Лацис. Торопливо жмет руку: «Прощай, начальник штаба!». Они из «большой деревни». Их наконец-то вызволили.

Мы рады за них и немного завидуем. И продолжаем борьбу. А по углам шипят недовольные: «Вот сколько лет боролись, добивались, кровь проливали, а сейчас сиди. Все коммунисты виноваты!».