Автор придерживается правила писать только об интересном лично ему.

Кирилл Кобрин

Культурология, как и всякое уважающее себя гуманитарное знание, занимается поиском смыслов. Просто сказать, что некий артефакт А похож на некий артефакт Б, значит не сообщить почти ничего. Их возможные сходства и различия имеют ценность лишь тогда, когда помогают раскрыть работу культурных механизмов и стоящих за ними намерений людей.

Всем нам (здесь подразумеваются любители отвлеченных рассуждений, к которым автор без колебаний причисляет и себя самого) свойственно преувеличивать либо сходства, либо различия тех объектов, которые мы сравниваем, – особенно, если речь идет о чем-то, удаленном от нас во времени и/или пространстве. Исходным пунктом для любого разговора о прошлом (и здесь приходится ввести понятие «прошлого», которое не равнозначно настоящему моменту и отделено от него некоей точкой невозврата) может быть либо поиск в нем ростков настоящего, либо следов тех явлений, которые к моменту этого разговора окончательно канули в Лету. Дальше начинаются уточнения и оценки. Так, например, консервативное мировоззрение основано на предположении о том, что предыдущие поколения не только знали или умели нечто, нам недоступное, но что их опыт имеет ценность и сейчас. Идея прогресса, в свою очередь, подразумевает прямо противоположное. Но и то и другое невозможно вне историзма, который можно предварительно определить, как систему взглядов, абсолютизирующую течение времени и различия между разными историческими периодами, а также ставящую в зависимость от них самое человеческое сознание.

Направление мысли, противоположное историзму, легче всего обозначить как типологию, т. е. поиск общих принципов и фундаментальных сходств. Один из ее вариантов предлагает американский историк Хейден Уайт, утверждающий, что любое историческое повествование строится по литературным канонам и принадлежит, таким образом, к какому-либо из известных литературных жанров1. Согласившись с этим утверждением, мы должны предположить, что и число возможных исторических сюжетов не только ограничено, но и весьма невелико – как число базовых литературных сюжетов, которых, согласно Борхесу, насчитывается всего четыре (о штурме крепости, о возвращении героя, о поиске и о самоубийстве бога). Кажется, возможных культурологических сюжетов должно быть примерно столько же.

Если культурология настаивает на сходствах в большей степени, чем на различиях (а я уверен, что это именно так), не означает ли сказанное, что она берет на себя ту роль, которую история исполняла когда-то очень давно, допустим, во времена Плутарха, – роль сборника примеров и поучений, полезных в хозяйстве? Но даже если это предположение окажется верным, в такой ситуации, на мой пристрастный взгляд, нет ничего страшного. Нужно всего лишь понять, как она может нам помочь.

В таком случае, если я считаю нужным заявить о сходстве вещей и явлений XVII века с вещами и явлениями XX (что будет неоднократно повторяться в этой книге), я делаю это для того, чтобы понять происходящее сейчас, воспользовавшись помощью старинных образов, неожиданно похожих на нас самих.

Иллюстрировать мою мысль, приводя многочисленные примеры того, как старина оказывается нашим портретом, здесь было бы неуместно (для этого, как-никак, есть книга), однако и вовсе без примеров обойтись не получится. Значит, придется ограничиться всего одним, но наиболее выразительным, едва ли не хрестоматийным.

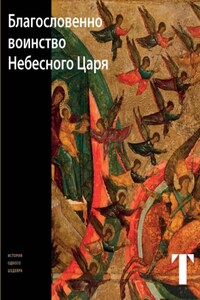

«Черный квадрат», написанный Казимиром Малевичем в 1915 году (по крайней мере, так гласит официальная версия), принято считать одним из наиболее значимых для культуры ХХ века явлений. При этом ни для кого не секрет, что у этой картины были прототипы – но их роль в культуре оказалась значительно скромнее. Что же касается их сходств и различий, то они, как правило, не становятся предметом анализа.

Так, несомненное сходство между «Черным квадратом» Малевича и иллюстрацией из книги английского философа и мистика Роберта Фладда «История двух миров» (1617), изображающей первозданный хаос, можно представить, как забавный курьез. Можно, однако, поступить иначе и найти в нем смысл, указывающий на сходства и различия двух эпох.

Многочисленные и разнообразные интерпретации «Черного квадрата» (от анти-иконы до чертежа механического солнца) сходятся в одном: он символизирует конец, будь то конец привычного нам мира или, хотя бы, конец изобразительности. Иллюстрация же из сочинения Фладда – густо заштрихованный квадрат, очень похожий на картину Малевича, – представляет собой изображение начала вселенной. Видно, что начала и концы оказываются практически неотличимыми друг от друга.

Собственно, в этой паре изображений и заключена программа книги, лежащей перед вами. Два черных квадрата представляют собой проявления одного и того же принципа в разных исторических условиях и указывают на глубинное сходство двух исторических периодов – эпохи барокко и первой половины ХХ века, которую мне удобно называть эпохой ар-деко.

Другой вывод из картинок, лежащих рядом, таков: они создают рамку – хроно- и просто логическую – для некоего культурно-исторического целого, показывая его утверждение (которое фиксирует Фладд) и отрицание (изображенное Малевичем). Возможно, это целое нужно называть эпохой модерна («Нового времени» советских учебников), начавшегося где-то в первой половине XVII века, вместе со стилем барокко. Кстати, стоит обратить внимание и на то, что книга Фладда была опубликована за год до начала Тридцатилетней войны (1618–1648).

Итак, барокко.

Вальтер Беньямин в «Происхождении немецкой барочной драмы» (1927) упоминал расхожую трактовку барокко как стиля, порожденного Тридцатилетней войной2. Для него это мнение было надоевшей банальностью, не заслуживающей ни опровержения, ни даже комментария. Мы же находимся в другой, нежели Беньямин, культурной ситуации, и потому я постараюсь дать этот комментарий здесь.

Тридцатилетняя война – и это очередная банальность – изменила лицо Европы, сформировав тот миропорядок, который, в основных своих чертах, продолжается и по сей день. Другими словами, она послужила точкой невозврата для отсчета той современности (modernité), которую мы наблюдаем вокруг себя. Можно еще добавить, что в боевых действиях на территории Нидерландов участвовал молодой француз по имени Рене Декарт, ставший едва ли не главным из творцов интеллектуального ландшафта современности.

Однако современность все время двоится в наших глазах: она сама словно бы все время собой недовольна, и мы чувствуем, что это недовольство началось не вчера.